【獣医師が解説】犬・猫の直腸腺がんと直腸プルスルー術|症状から治療まで

愛犬や愛猫のおしりから出血していたり、便がうまく出せていなかったりすると、多くの飼い主様は不安を感じるものです。

一方で、高齢の犬や猫では「年齢によるものだろう」と考え、つい見過ごされてしまうケースも少なくありません。しかし、こうした症状の裏には直腸腺がんが隠れていることがあり、早期発見・早期治療によってその後の予後が大きく変わります。

今回は、犬や猫の直腸腺がんについて、特に直腸プルスルー術という外科治療に焦点を当て、詳しく解説します。

1.直腸腺がんとは?|基礎知識を押さえましょう

2.直腸腺がんの症状|気をつけたいサイン

3.直腸腺がんの診断方法

4.直腸プルスルー術とは?|手術の基本と流れ

5.手術後のケアと回復過程

6.まとめ|直腸腺がんと向き合うために

直腸腺がんとは?|基礎知識を押さえましょう

直腸腺がんは、直腸の粘膜に発生する悪性腫瘍(がん)の一種です。

主に高齢の犬や猫にみられますが、中年齢で発症するケースもあります。

類似した腫瘍に直腸腺腫(良性)もありますが、直腸腺がんは周囲の組織へ浸潤する力が強く、放置すると進行してしまいます。特に腸閉塞を引き起こすと、生命に関わる危険性があるため、早めの診断と治療が重要です。

直腸腺がんの症状|気をつけたいサイン

直腸にしこりができることで、便の排泄に影響が出ます。初期には以下のような症状が見られます。

・排便時の出血

・排便困難、しぶり(いきんでも便が出ない状態)

・便の形の変化

さらに進行すると、以下のような全身症状がみられるようになります。

・体重減少

・食欲不振

・元気消失

高齢になると排便トラブルが起こりやすいため「年齢のせい」と誤解されることもありますが、急に変化があらわれた場合は特に注意が必要です。日頃から便の回数や出血の有無、形状などをチェックし、少しでも異変があれば早めに動物病院を受診しましょう。

直腸腺がんの診断方法

直腸腺がんを正確に診断するためには、いくつかの段階を踏んで検査を進める必要があります。

<初診時に行われる検査>

まず、便の異常の原因を探るため、以下の検査を実施します。

・直腸検査(触診)

獣医師が直腸内に指を入れ、しこりの有無や大きさ、質感を確認します。

小さな腫瘍でも触知できる場合があり、初期段階での異常発見に役立ちます。

・直腸鏡検査(内視鏡検査)

肛門からカメラを挿入し、直腸の内壁を直接観察します。

目視で粘膜の状態やしこりの形状を確認できるため、より詳細な評価が可能です。

これらの検査によって、腫瘍の存在が疑われる場合は、次のステップに進みます。

<確定診断のための検査>

腫瘍の性質を詳しく調べ、直腸腺がんであるかどうかを確定するため、以下の検査を行います。

・細胞診

針を使ってしこりから細胞を採取し、顕微鏡で観察します。

比較的簡便に実施でき、悪性の可能性を推測するための第一歩となります。

・組織診(生検)

内視鏡下でしこりの一部を切り取り、病理検査で詳しく分析します。

細胞診だけでは確定できない場合に実施し、正確な診断を下すために重要な役割を果たします。

<進行度・転移の評価>

直腸腺がんは進行すると他の臓器に転移する可能性もあるため、全身状態を把握する検査も欠かせません。超音波検査・レントゲン検査・CT検査なども併用して、腫瘍の広がり具合や転移状況を把握します。

すべての検査結果を総合して、直腸腺がんのステージング(進行度分類)を行い、その後の治療方針を決めていきます。

直腸プルスルー術とは?|手術の基本と流れ

直腸腺がんの治療には、外科手術が中心となります。特に腫瘍が直腸内に限局している場合に選択される手術が、直腸プルスルー術(Pull-through術)です。

この術式は、直腸の腫瘍部分を肛門側から引き出して切除し、腸管を再吻合するという特徴を持っています。身体への負担を抑えながら、腫瘍をできる限り確実に摘出できる方法のひとつです。

<直腸プルスルー術が適応となるケース>

直腸プルスルー術が選択されるのは、以下のような条件を満たす場合です。

・腫瘍が直腸の比較的下部(肛門側)に存在している

・腫瘍の大きさが適度で、肛門から直腸を引き出して処置できる範囲である

・進行度が比較的低く、周囲組織への広範な浸潤や遠隔転移がない

・全身麻酔に耐えうる体力がある

腫瘍が直腸の上部(奥の方)に存在していたり、大きく進行していたりする場合には、別の術式が検討されることもあります。

<直腸プルスルー術の流れ>

1. 麻酔の実施

まず全身麻酔をかけ、安全を確保します。

麻酔管理は手術中の安定性に直結するため、慎重に行います。

2. 直腸の引き出し(プルスルー)

肛門から慎重に直腸を引き出します。

これにより、直腸内部の腫瘍部分を体外に露出させます。

3. 腫瘍部分の切除

引き出した直腸から、腫瘍を含む病変部位を切除します。

必要に応じて、直腸の全層を切除する場合と、粘膜層のみを切除する場合(粘膜プルスルー法)があります。

4. 再吻合(腸管と肛門のつなぎ直し)

切除後、直腸の健常な部分と肛門を縫合して再建します。

これにより、術後もできる限り自然な排便機能を保てるように整えます。

手術は慎重を要しますが、適応条件が整っている症例では、体への負担を比較的抑えたうえで確実な腫瘍摘出が見込めます。ただし、手術後には狭窄(腸の狭まり)や縫合不全といった合併症リスクもあるため、術後管理が非常に重要となります。

手術後のケアと回復過程

術後は数日間の入院で経過を観察し、問題がなければ退院となります。ご帰宅後は、以下の点に注意してケアを行う必要があります。

・排便管理

術後は一時的に排便回数が増える傾向があり、肛門周囲の傷口が便で汚れると細菌感染のリスクが高まります。こまめに便の状態をチェックし、必要に応じて清拭を行いましょう。

・排尿管理

一過性の失禁がみられることもあります。清潔を保つため、ペットシーツを多めに敷いたり、オムツを活用するのも有効です。

・傷口のケア

エリザベスカラーを装着して患部を保護し、舐めたり引っかいたりするのを防ぎます。あわせて傷口を常に清潔に保つように心がけましょう。

・食事管理

手術後すぐは消化に優しい食事からスタートし、便の様子を見ながら徐々に通常の食事に戻していきます。軟便や下痢が続く場合は、早めに獣医師に相談してください。

直腸プルスルー術後には、まれに腸管の狭窄(きょうさく)や縫合不全が起こることがあります。また、腫瘍が完全に摘出できていなかった場合には、再発のリスクも残ります。

これらのリスクをできるだけ早く察知するために、便の回数や形状、出血の有無など、排便や排尿の様子を日常的に観察し、小さな変化にも注意を払いましょう。もし異常があれば、すぐに動物病院に相談してください。

さらに、定期的な経過観察(診察・検査)も欠かせません。目立った症状がなくても、予定された検診は必ず受診し、再発や合併症の有無を早期にチェックすることが、愛犬・愛猫の回復と健康維持につながります。

まとめ|直腸腺がんと向き合うために

直腸腺がんは、早期に手術できれば良好な予後が期待できる病気です。便の異常や出血、排便困難といった症状を見逃さず、早めに獣医師に相談することが大切です。

また、高齢の犬や猫であっても、体力や状態に応じて手術を選択できる場合もありますので、あきらめずにご相談ください。信頼できるかかりつけ医と連携し、愛犬・愛猫の健康を一緒に守っていきましょう。

🔳以下の関連記事もご覧ください

動物病院での腫瘍摘出ってどうやるの?手術の流れと注意点

獣医師が教える! 犬の血便の原因と対処法┃早期発見のポイントとは?

犬の炎症性ポリープについて┃ミニチュア・ダックスフンドによくみられる

犬・猫の定期的なエコー検査が必要な理由|獣医師が解説する重要性と頻度

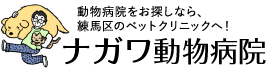

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911