犬・猫の肛門嚢摘出術|肛門腺の腫れ・痛み・悪臭が続くときの治療法

犬や猫と暮らしていると、肛門腺(肛門嚢)のニオイや汚れが気になった経験がある方は多いのではないかと思います。

実は肛門腺のトラブルは“ニオイ”だけの問題ではなく、炎症・感染・破裂・腫瘍など、放置すると深刻な状態に進行することもあります。早い段階で気づき、適切な治療につなげることで、おしりの不快感や痛みから解放し、より快適に過ごせるようになります。

今回は、肛門腺のトラブルを根本的に改善する治療法として「肛門嚢摘出術」を中心に、当院での考え方をご紹介します。

■目次

1.肛門腺の役割と犬・猫で起きやすいトラブル

2.保存療法で改善するケース・改善しないケース

3.肛門嚢摘出術とは?メリット・リスクについて

4.まとめ

肛門腺の役割と犬・猫で起きやすいトラブル

まずは、肛門腺(肛門嚢)がどんな働きをしているのかを簡単にご説明します。

肛門腺は、強いニオイを持つ分泌物をつくり、それを肛門嚢(肛門の左右4時・8時方向にある袋状の器官)にためる仕組みになっています。健康な状態であれば、この分泌物は便と一緒に自然に排出されるため、特別なケアは必要ありません。

しかし、分泌物がうまく排出できない状態が続くと、次のようなトラブルが起きやすくなります。

・肛門嚢炎:肛門嚢が炎症を起こし、腫れや痛みが出る状態

・肛門嚢破裂:肛門周辺の皮膚に穴があき、膿や血が出ることもある重度の状態

・肛門嚢肥大(とくに猫に多い):肛門嚢が硬く腫れ、触ると嫌がる

・肛門嚢の腫瘍:まれに悪性腫瘍が見つかることもあり、早期発見が重要

<こんなサインは要注意>

次のような様子がみられるときは、肛門嚢の中で炎症や肥大、破裂の前兆などが起きているおそれがあります。

・強いニオイがする

・お尻を触ると怒る/嫌がる

・お尻をしきりに舐める

・床にお尻をこすりつける

・絞ってもすぐに再発する

これらが続く場合、一度受診を検討していただくのが安心です。

保存療法で改善するケース・改善しないケース

肛門腺のトラブルは、初期であれば負担の少ない保存療法で改善が期待できます。たとえば、次のような治療が一般的です。

・肛門腺の圧迫排出(肛門腺絞り):たまった分泌物を外に出して炎症を落ち着かせます

・抗生剤・消炎剤の投与:細菌感染や炎症が強い場合に使用します

・洗浄:肛門嚢内に汚れや膿が溜まっている際に行います

ただし、保存療法だけでは改善が難しいケースもあります。次のような場合は、炎症が深く進んでいたり、別の病気が隠れているおそれがあります。

・何度も再発を繰り返す

・肛門嚢が破裂している(出血・膿・穴あき)

・肛門の周りがしこりのように固い

・絞ると強い痛みを示す

・肛門腺を絞ってもニオイが取れない

この段階まで進むと、炎症を消してもまたすぐ同じトラブルが起こりやすく、生活の質が大きく低下してしまいます。お尻を気にして眠れなかったり、触れられるだけで痛がったりと、飼い主様にとっても心配が尽きません。

慢性的な肛門腺トラブルが続く場合、肛門嚢摘出術が根本的な解決策になることがあります。手術によってその後の再発リスクを抑えることができ、長い目で見てその子の負担を減らすことにつながります。

肛門嚢摘出術とは?メリット・リスクについて

慢性的に肛門腺のトラブルを繰り返す場合、肛門嚢そのものが再発の原因になっていることがあります。肛門嚢摘出術は、その肛門嚢を丸ごと取り除くことで、根本からトラブルを解消するための手術です。

<手術の流れ>

流れのイメージは次のとおりです。

①…

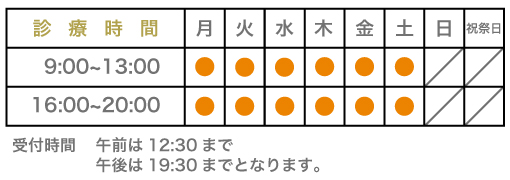

【年末年始休診・変則営業のお知らせ】

いつもナガワ動物病院をご利用いただきありがとうございます。

年末年始は以下のとおりとなります。

🔔 【変則営業】※重要

12/29(月) 10:00〜13:00/16:00〜18:00

12/30(火) ※緊急時のみ対応(13:00まで)

🛑 【休診日】

12/28(日)、12/31(水)〜1/4(日)

➡ 1/5(月)より通常診療

💊 お薬の定期処方・フードのご注文

お薬 → 12/25までにご連絡ください。

フード → 12/15までにご注文ください。

🏨 ホテル

休診日の窓口対応は 10:00〜11:00 のみ

🚑 緊急のご相談

LINEでご連絡ください。

即時対応は難しい場合がありますが、可能な限り返信いたします。

本年もありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

ナガワ動物病院