犬の白内障|目薬で治る?進行を止める?手術が必要な症状と治療を解説

犬の白内障について調べると「目薬で治るの?」「進行を止められる?」といった情報を目にすることが多いかもしれません。結論からお伝えすると、白内障を目薬だけで元の状態に戻すことは、基本的に難しいと考えられています。

点眼治療の主な目的は、白内障そのものを治すことではなく、進行をゆるやかにしたり、炎症などの合併症を抑えたりすることです。一方で、白内障の進行度や原因、全身状態によっては、手術を検討するケースもあります。大切なのは「目薬か手術か」を先に決めることではなく、今どの段階にあるのかを正しく知り、その子に合った治療方針を選ぶことです。

今回は、犬の白内障について、症状の見分け方から検査、治療の考え方について詳しく解説します。

■目次

1.すぐ受診したいサイン|こんな変化は見逃さないで

2.犬の白内障とは|水晶体が濁ることで起こる変化

3.核硬化症との違い|「白っぽい=白内障」ではありません

4.犬の白内障の原因|特に注意が必要なのは糖尿病性

5.動物病院での検査・診断の流れ

6.治療方法|点眼(目薬)と手術、それぞれでできること・できないこと

7.ご家庭でできること|日常生活での配慮

8.よくある質問(FAQ)

9.まとめ

すぐ受診したいサイン|こんな変化は見逃さないで

白内障はゆっくり進行することも多い一方で、状態によっては短期間で悪化するケースもあります。次のような変化がみられる場合は、早めの受診をおすすめします。

・目の中(水晶体)が急に白っぽくなった

・物や壁にぶつかる、段差を怖がるようになった

・目が充血している、痛そうにしている

・目やにが増えた

特に糖尿病を持っている犬では、白内障が急速に進行することがあるため、見た目の変化が少ないように感じても注意が必要です。

糖尿病について詳しく知りたい方はこちら

犬の白内障とは|水晶体が濁ることで起こる変化

犬の目は、外側から角膜・水晶体・網膜という構造でできています。このうち水晶体は、カメラのレンズのように光を集め、網膜に像を結ぶ重要な役割を担っています。

白内障とは、この水晶体が濁ってしまう病気です。濁りが進むにつれて光がうまく届かなくなり、視力が低下します。

白内障は進行の程度によって、一般的に以下の段階に分けられます。

・初発白内障

・未熟白内障

・成熟白内障

・過熟白内障

初期の段階では視力低下に気づきにくいこともありますが、進行すると日常生活に支障が出るだけでなく、目の中で炎症(ぶどう膜炎)を起こすリスクも高まります。

核硬化症との違い|「白っぽい=白内障」ではありません

高齢の犬で目が白っぽく見える場合、白内障ではなく「核硬化症」という変化の可能性もあります。

核硬化症は、水晶体が加齢によって硬くなる現象で、見た目は白内障に似ていても、視力への影響はほとんどないとされています。治療が不要なケースも多く、白内障とは対応が異なります。

見た目だけでの判断は難しいため「白く見える=白内障」と決めつけず、必ず検査で見極めることが大切です。

犬の白内障の原因|特に注意が必要なのは糖尿病性

犬の白内障には、さまざまな原因があります。代表的なものとして、次のような要因が挙げられます。

・遺伝的要因

・加齢

・糖尿病

・ぶどう膜炎

・外傷

なかでも糖尿病性白内障は進行が非常に速いことが知られており、数日〜数週間で急激に悪化するケースもあります。糖尿病を持つ犬では、目の色の変化や見え方の変化に早めに気づき、できるだけ早く受診することが大切です。

また、ヨークシャー・テリアやボストン・テリアなどのテリア種は、遺伝的に白内障を発症しやすい傾向があるとされています。ただし、どの犬種でも白内障を発症する可能性があるため、犬種に関わらず、日頃から目の様子を観察しておくことが重要です。

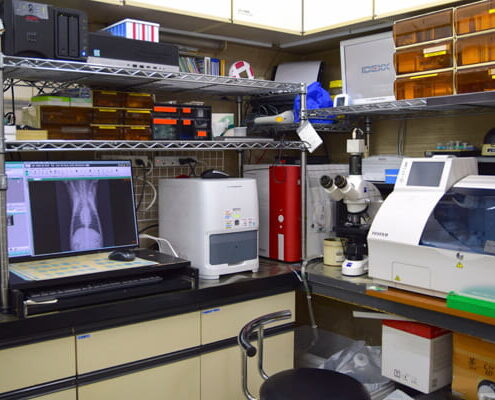

動物病院での検査・診断の流れ

白内障が疑われる場合、動物病院では目の状態と全身の健康状態をあわせて確認しながら、段階的に検査を進めます。

▼目の状態を詳しく確認

専用の器具を使って、目の表面や内部の様子を観察し、白内障の進行度や炎症の有無を確認します。あわせて眼圧を測定し、緑内障などの合併症が起きていないかもチェックします。

▼必要に応じて全身チェック

糖尿病などの全身疾患が疑われる場合には、血液検査などを行い、体の状態を確認します。目だけでなく全身の情報を把握することで、治療方針をより安全に判断できます。

▼手術を検討する場合の追加評価

手術が選択肢に入る場合は、麻酔の安全性や網膜の状態などを評価し、その子にとって手術が適切かどうかを慎重に判断します。

検査内容は、白内障の進行度や体調によって異なります。気になる変化があれば、まずはお気軽にご相談ください。

治療方法|点眼(目薬)と手術、それぞれでできること・できないこと

犬の白内障治療には、大きく分けて「点眼(目薬)による治療」と「手術」の2つの選択肢があります。ただし、どちらが適しているかは、白内障の進行段階や原因、愛犬の年齢や持病などによって大きく異なります。

ここでは、それぞれの治療で期待できること・注意点を整理してご紹介します。

<点眼(目薬)治療でできること・限界>

白内障に対する点眼治療の主な目的は、白内障そのものを元に戻すことではなく、進行をゆるやかにしたり、炎症などの合併症を抑えたりすることです。

初期〜比較的早い段階の白内障では、進行抑制が期待できるケースもあります。一方で、すでに濁りが強く進行している場合には、点眼だけでは十分な効果が得られないことも少なくありません。そのため点眼治療は、効果の出方や進行の様子を定期的に確認しながら、治療方針を調整していくことが大切になります。

一般的には、加齢性白内障の進行抑制が期待される成分や、抗酸化作用が報告されている成分などが使用されます。当院でも、こうした考え方を踏まえ、状態に応じてライトクリーンやD-Smileなどの点眼薬を使用することがあります。ただし、いずれの点眼薬も「白内障を治す薬」ではなく、効果には個体差や限界がある点を理解しておくことが大切です。

<手術(白内障手術)を検討するケース>

白内障手術は、白く濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入する外科治療です。犬の場合、人の白内障手術のように「視力を大きく回復させる」ことを目的とするのではなく、炎症や緑内障などの合併症を防ぐ意味合いが大きい点が特徴です。

例えば、次のような場合には、手術が選択肢として検討されることがあります。

・視力低下が進み、物にぶつかる、怖がって歩かなくなるなど、生活に支障が出ている

・白内障に伴う炎症や緑内障のリスクが高い

・水晶体脱臼が起こっている、または起こる可能性が高い

一方で、糖尿病性白内障、高齢(おおよそ15〜16歳以上)、重い心臓病などの持病がある場合、両目とも重度に進行している場合などでは、手術が適さないケースもあります。

手術には麻酔リスクや術後のケア、通院管理も必要になるため、必ずメリットとデメリットを比較しながら、慎重に判断していきます。

眼科手術について詳しく知りたい方はこちら

ご家庭でできること|日常生活での配慮

白内障が進行すると、これまで当たり前にできていた動きが少しずつ難しくなり、愛犬が不安を感じやすくなります。安心して過ごせるよう、日常生活の工夫や、治療の継続、小さな変化への気づきが大切です。

<生活環境の工夫>

視力が低下してくると、段差や物の位置が分かりづらくなり、思わぬケガにつながることがあります。次のような工夫を取り入れることで、日常の負担を減らすことにつながります。

・家具の配置をできるだけ変えない

・床の小物やコードを整理する

・段差には滑り止めマットを敷く

・夜間は足元灯などで明るさを補う

<点眼治療を続ける際の注意点>

点眼治療は、自己判断で中止したり回数や種類を変えたりせず、獣医師の指示に沿って続けることが重要です。

また、症状が落ち着いて見えても、目の中では変化が進んでいることもあります。充血や目やにが増える、痛がる様子が見られるなど、いつもと違う変化があれば早めにご相談ください。点眼が難しい場合も、方法や対応を一緒に考えていきましょう。

<日々の変化を見逃さない>

歩くスピードが遅くなった、段差を怖がる、物を見失うことが増えたなどの変化は、治療方針を見直すサインになることがあります。ご家庭での見守りと定期的なチェックを組み合わせながら、愛犬が安心して過ごせる環境を整えていきましょう。

よくある質問(FAQ)

白内障について、飼い主様から特に多く寄せられるご質問をまとめました。

Q:白内障は目薬だけで治りますか?

白内障を元に戻すことは、目薬だけでは難しいと考えられています。主な目的は進行をゆるやかにすることや、炎症などのトラブルを抑えることです。状態によって効果の出方は異なります。

Q.…

【年末年始休診のお知らせ】

ナガワ動物病院です

誠に勝手ながら、年末年始の診療は上記の通りお休みさせていただきます。

新年は1月4日(木)からは通常通り暦通りの診察を致します。

この間の救急は、提携救急病院へご連絡ください。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。

休診期間にも定期的に点滴や包帯など処置が必要な方は、事前に飼い主様に相談して対応させていただきます。

どうしても当院に御用のある患者様は、留守番電話にメッセージをお願いいたします。

可能な限り対応させていただきます。

ホテルご利用の方は、休診期間の間は窓口を午前10時から11時に限定させていただきたく存じます。

ご迷惑おかけしますが、時間内に来院できない際は、出発の前日お預け、帰宅の翌日お迎えの予約にして対応いただくようお願いいたします。

本年も大変お世話になりました。

みなさま、よいお年をお迎えください。

2024年も精一杯頑張ます、よろしくお願いいたします。

スタッフ一同

03-3926-9911

————————

【提携病院】

ER練馬(谷原):03-6913-4160

URL:https://er-animal.jp/er_nerima/

F&S動物病院(往診・電話相談):03-5941-2552

URL:https://help-life.info/