犬と猫の認知症|よくある初期症状と進行をおだやかにするケアの選択肢

私たち人間と同じように、犬や猫も昔と比べて寿命が延びて長生きするようになりました。

その一方で、加齢に伴う病気も増えており、特に飼い主様を悩ませるもののひとつが「認知症」です。発症してしまうと完治は難しいものの、早い段階で気づき、適切なケアを取り入れることで進行をゆるやかにできる可能性があります。

今回は犬と猫の認知症について、見逃しやすい初期症状やケアの選択肢を詳しく解説します。

犬と猫にも認知症はある?

認知症とは、加齢によって脳の機能が低下し、記憶や行動に異常が出る状態を指します。

犬の場合は「認知機能不全症候群(CDS)」とも呼ばれ、特に10歳を超えるシニア犬に多くみられます。また猫も15歳前後から同様の症状が出やすいといわれていますが、発症年齢には個体差があるため、若い年齢でも注意が必要です。

見逃しやすい初期症状とよくある行動

認知症になると、次のような行動や変化がみられることがあります。

・昼夜逆転(昼間に眠り、夜に活動的になる)

・夜鳴きや無駄吠えが増える

・同じ場所をぐるぐると徘徊する

・トイレの失敗が増える

・飼い主様を認識できなくなる

・隅に頭を突っ込んだまま動かない

こうした変化は、飼い主様が「年のせいかな」と見過ごしてしまうことも少なくありません。気になるサインがあれば、セルフチェックで確認するのもひとつの方法です。

▼参考(外部サイト)

DISHAAチェック(犬の認知症セルフチェック)

このチェック方法では、犬や猫の行動をいくつかの項目に分けて点数化します。

たとえば、

☑ 方向感覚があるか(同じ場所で迷っていないか)

☑ 飼い主様や周りとの関わり方に変化がないか

☑ 昼と夜の生活リズムが乱れていないか

☑ トイレがうまくできているか

☑ これまで覚えていたことを忘れていないか

☑ 活動量が減っていないか

☑ 不安そうな様子が増えていないか

といった点をチェックしていきます。合計点が高いほど、認知症が疑われます。

ただし、同じような症状がホルモンの病気(たとえばクッシング症候群)などによって起こることもあります。ご家庭で判断するのは難しいため、気になる変化があれば早めに獣医師に相談していただくと安心です。

治療・ケアの選択肢

犬や猫の認知症は一度発症すると完治が難しい病気ですが、進行をゆるやかにして、できるだけ快適な毎日を送れるようにする方法はいくつかあります。ここでは代表的な選択肢をご紹介します。

<治療薬>

症状の程度に応じて、抗酸化作用や血流を改善する作用を持つ薬が処方されることがあります。脳の働きをサポートすることで、行動の変化を落ち着かせる効果が期待できます。

<サプリメントや療法食>

近年は、栄養面から認知症をサポートする方法にも注目が集まっています。

・オメガ3脂肪酸(DHA・EPA):青魚などに含まれる成分で、脳の健康維持を助ける可能性があるといわれています。

・中鎖脂肪酸(MCTオイル):体に吸収されやすく、脳のエネルギー源として利用されることがあります。

・ビタミンE:抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐ働きが期待されています。

サプリメントや療法食としては「アンチノール(Vetz Petz社)」 や「 ニューロケア(ピュリナ社)」 なども広く知られています。いずれも脳の健康を支える栄養素を含んでおり、取り入れるケースもあります。

こうした栄養サポートは、脳の老化防止やダメージの軽減につながる可能性があると考えられています。

<新しい研究の動向>

最近では、脳が「ブドウ糖」ではなく「ケトン体」という物質を使ってエネルギーを得ることで、認知症の進行を抑えられるのではないか、という研究も進んでいます。特にMCTオイルを食事に加えると症状が改善する可能性があると報告されており、将来的には新しい治療の選択肢として期待されています。

<生活の工夫>

薬や食事に加えて、毎日の暮らしを整えてあげることも大切です。

・安心できる環境を整える:段差をなくしたり、滑りにくいマットを敷いたりすることで、転倒やケガの予防につながります。

・生活リズムを整える:食事や就寝時間をできるだけ一定に保つことで、犬や猫が落ち着いて過ごしやすくなります。

・スキンシップを大切にする:声をかけたり優しくなでたりするだけでも安心感につながり、不安を和らげる効果が期待できます。

こうした身近な工夫が、愛犬・愛猫が安心して過ごせる毎日を支えるカギとなります。

進行をゆるやかにするために

認知症は完治が難しい病気ですが、飼い主様の工夫やサポートで、その進行をできるだけゆるやかにすることが期待できます。日々の生活の中で取り入れられるポイントをご紹介します。

・日常的な刺激を取り入れる

散歩や遊びの時間は、単なる運動だけでなく、脳の活性化にもつながるといわれています。無理のない範囲で、毎日少しずつ取り入れてあげましょう。

・若いころからの習慣づけ

子犬や子猫の時期から社会化や運動の習慣を持たせてあげることは、将来の心と体の健康寿命を延ばす大切な準備にもなります。

・定期健診で早めに気づく

定期的な健診は、ちょっとした異変を早めに見つけるための大切な機会です。早期発見・早期対応によって、結果的に愛犬・愛猫がおだやかに過ごせる時間を維持することにつながります。

このように、毎日の小さな積み重ねと定期的なチェックが、認知症の進行を抑え、愛犬・愛猫と過ごすかけがえのない時間をより豊かにしてくれます。

まとめ

高齢の犬や猫に見られる行動の変化は、飼い主様にとって心配の種になるかもしれません。ですが、認知症は適切なサポートを取り入れることで、愛犬・愛猫の穏やかな日常を守ることにつながります。

「年齢のせいかな」と見過ごしてしまいそうな小さな変化も、実は大切なサインかもしれません。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

<参考文献>

小澤真希子. 犬と猫の高齢性認知機能不全. 動物臨床医学. 29(3). 101-107. 2020.

Efficacy of a Therapeutic Diet on Dogs With Signs of Cognitive Dysfunction Syndrome (CDS): A Prospective Double Blinded Placebo Controlled Clinical Study – PMC

⏬よろしければ、星のボタンでこの記事の感想を教えてください⏬

🔳以下の関連記事もご覧ください

高齢の犬や猫で注意すべき床ずれ・褥瘡について|防止策とご家庭でのケア

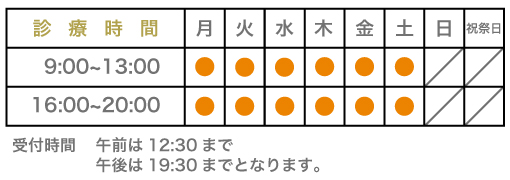

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911