【獣医師監修】愛犬のくしゃみと鼻水が止まらない…原因と対策

愛犬のくしゃみや鼻水が止まらないと、「風邪がひどくなったのかな…」「自宅で様子をみたらいいのか、動物病院を受診したらいいのか、わからない…」と心配になる飼い主様…

【獣医師監修】犬の口臭が気になるときの原因と対処法

ふと愛犬とスキンシップをとったとき、「なんだか口のニオイが気になる」と思った経験をお持ちの飼い主様もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうしたニオイは、単なる�…

【獣医師監修】犬や猫が嘔吐!┃すぐ病院に行くべき症状と対処法

犬や猫を飼っていると、一度は嘔吐の場面に遭遇することがあるかもしれません。ゲーゲーと吐く様子をみると、「何か変なものでも食べたのかな…」「このまま吐き続けたらど…

【獣医師監修】愛犬・愛猫の咳が気になったら┃危険な症状と対処法

犬や猫も私たち人間と同じように咳をすることがあります。突然、「ガッガッ」「ケッケッ」と音を立てていると、苦しそうな様子で心配になりますよね。こうした症状は呼吸器…

獣医師が警告! 猫が口で呼吸している? 原因と対処法を徹底解説

犬では「ハアハア」と口を開けて呼吸する様子をよく見かけますが、猫ではほとんど見ることはありません。そのため、猫が口呼吸をしている場合は、危険な状態である可能性が高いといえます。口呼吸の原因は多岐にわたるため、まずは動物病院で検査をして何が原因になっているのかを突き止め、迅速に対応することがポイントになります。

今回は口呼吸の原因やその対処法について、獣医師の視点から詳しくお伝えします。

■目次

1.猫の正常な呼吸とは?…

獣医師が教える! 犬の血便の原因と対処法┃早期発見のポイントとは?

愛犬の便に血が混じっているのを見つけたとき、「何か重大な病気かも…」「このまま血が止まらなかったらどうしよう…」と心配される飼い主様も多いかと思います。この「血便」はさまざまな原因で起こり、適切な対応が重要です。

今回は犬の血便の原因や対処法について、獣医師の観点から詳しくお伝えします。

■目次

1.血便とは?…

犬の短頭種気道症候群について┃短頭種によく見られる呼吸器の病気

短頭種気道症候群とは、外鼻孔狭窄、気管低形成、軟口蓋過長、喉頭虚脱といった呼吸器の先天的な異常が組み合わさって発生する病気を指します。名前に「短頭種」とつくことからもわかるように、マズルが短い犬種(パグ、シーズー、フレンチ・ブルドッグなど)によくみられることが特徴的です。呼吸がうまくできなくなることで熱中症などを招くリスクも上がるため、早めの対処が肝心です。

今回は、犬の短頭種気道症候群について、基本的な情報とともに気をつけるべき合併症に関してもお伝えします。

■目次

1.短頭種気道症候群の特徴

2.症状

3.合併症

4.診断

5.治療

6.ご家庭での注意点

7.まとめ

短頭種気道症候群の特徴

短頭種はマズルの長さが短くなっている分、他の犬種と比べて気道が狭いという特徴があります。そのため、以下のような異常が起こりやすくなります。

・外鼻孔狭窄:外鼻孔(鼻の穴)が狭くなる。

・気管低形成:気管がつぶれて狭くなる。

・軟口蓋過長:軟口蓋(口から喉に続くやわらかい天井部分)が相対的に長くなり、気道を塞ぐ。

・喉頭虚脱:上記の異常に伴って、喉の軟骨が二次的に変性する。

症状

短頭種気道症候群の症状は、進行度合いによって異なります。

〈軽度の場合〉

・息が荒い

・寝ているときにいびきをかく

・運動を嫌がる

・口を開けて「ガーガー」と息をする

・嘔吐や逆流

〈重度の場合〉

・呼吸困難

・チアノーゼ(酸素が足りずに粘膜の色が青白くなる状態)

・失神

合併症

短頭種気道症候群は呼吸がしづらくなることで、次のような合併症を招くリスクがあります。

・熱中症

犬や猫は肉球の表面でしか汗をかくことができないので、熱がこもりやすい特徴があります。通常はパンティング(舌を出してハアハアと呼吸すること)によって体の熱を逃がしますが、短頭種気道症候群の犬ではうまく呼吸ができないため、熱中症を発症するリスクが高くなります。

熱中症について詳しくはこちらをご覧ください

・二次的な心臓疾患

酸素が不足すると、心臓が補おうと過剰に働き、心臓に負担がかかります。これにより、心臓病のリスクが高まります。

・睡眠時無呼吸

人間と同じように、いびきが悪化すると寝ているときに数十秒ほど呼吸が止まることがあります。

診断

短頭種気道症候群が疑われる場合、まずは身体検査を行い、呼吸状態や体型を確認します。さらに、X線検査やCT検査を実施して、気道や肺の状態を確認します。また、喉頭鏡検査を用いて、軟口蓋や喉頭の異常を直接確認し、総合的に診断を行います。

当院では、避妊・去勢手術の際に麻酔下で軟口蓋や喉の状態を評価し、異常が確認された場合には早期の治療をご提案するケースもあります。

治療

短頭種気道症候群の治療は、保存的治療と外科的治療に分かれます。

保存的治療には、体重管理や適切な温度管理、ネブライザーを使った呼吸改善などがあります。しかし、根本的な改善を目指すには手術が必要となる場合が多いです。

外科的治療では、軟口蓋過長症には軟口蓋切除術が行われ、外鼻孔狭窄には外鼻孔拡大術が適用されます。さらに重度の症例では、喉頭の軟骨を一部切除する披裂軟骨切除術や気管切開術などが実施されることもあります。

ご家庭での注意点

家庭でのケアでは、まず体重管理が非常に重要です。肥満になると呼吸への負担が増し、症状が悪化する可能性が高くなります。そのため、食事のカロリーや運動量を適切に管理し、過体重にならないように注意しましょう。

また、暑い環境や激しい運動は呼吸困難を引き起こす恐れがあるため、エアコンなどを活用して適切な温度管理を行い、過度な興奮や運動を避けるようにしましょう。

ストレスも症状が悪化する原因になるので、遊びの時間をうまく取り入れたり、ゆっくりと休養を取れるスペースをつくったりする工夫も大切です。

また、1歳未満の子犬の場合、無駄吠えを抑えることが症状の悪化を防ぐポイントになるため、無駄吠えを減らすことができるようにしつけを行いましょう。

まとめ

短頭種気道症候群は、呼吸器の先天的な構造の異常によって呼吸がしづらくなる病気です。そのままにしておくと悪化してしまうため、早期発見と適切な治療・管理が重要になります。短頭種はとても愛らしい見た目で人気ですが、呼吸に影響を受けやすい犬種でもあります。こうした情報を正しく理解したうえで、ご家庭ではより細やかなケアを心がけて過ごしましょう。

◼️呼吸器疾患に関しては下記の記事でも解説しています

犬の気管虚脱について┃「ガーガー」と呼吸が苦しそう… 当院の診療予約はこちら

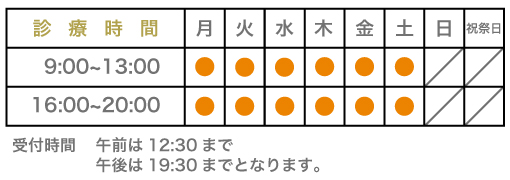

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Brachycephalic…

犬と猫の肥満細胞腫について┃皮膚の赤みや脱毛…もしかしたら悪性腫瘍かも

肥満細胞腫は、犬や猫に発生する悪性腫瘍(がん)の一種です。皮膚にしこりとして現れることが多いですが、内臓に発生する場合もあり、発生部位によって治療方針が異なります。特に悪性度が高い場合、治療が遅れると命に関わる可能性があるため、早期診断・早期治療が大切になります。

今回は、犬と猫の肥満細胞腫について、原因や症状、診断方法、治療方針をお伝えします。

■目次

1.肥満細胞腫とは

2.症状

3.診断

4.治療

5.予後

6.ご家庭での注意点

7.まとめ

肥満細胞腫とは

肥満細胞腫は、肥満細胞(体内の炎症やアレルギー反応に関与する重要な細胞)が異常増殖してできる悪性腫瘍です。

犬では、レトリバー系やフレンチ・ブルドッグなどの犬種で発生リスクが高く、中高齢犬に多くみられます。発生しやすい部位は、腹部や手足などの皮膚(皮膚型)ですが、稀に内臓にも発生することがあり(内臓型)、特に脾臓で見られます。腫瘍の悪性度は1~3のグレードに分類され、グレードが高いほど転移のリスクが高くなります。

一方猫では、中高齢のシャムに多くみられ、額や耳など顔周辺に発生しやすいです。猫の肥満細胞腫は、犬よりも進行が遅いとされています。

症状

皮膚型の場合、皮膚にしこりができ、赤みや脱毛、出血が見られることがあります。これらの症状は、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患と似ているため、見た目だけで判断することは困難です。

それ以外には、「ダリエ徴候」という変化がみられます。これは、皮膚の物理的な刺激に対して肥満細胞が反応することで、しこり周辺の皮膚が赤みを帯びる現象です。また、消化管潰瘍ができて消化器症状が現れたり、出血が治まりづらくなったりするケースもあります。

診断

肥満細胞腫が疑われる場合、まず細胞診を行います。これは、しこりに細い針を刺して細胞を採取し、腫瘍の性質を確認する検査です。

肥満細胞腫が確認された場合、次にステージング検査を行い、腫瘍が局所的か全身に広がっているかを調べます。特に、腹部超音波検査は重要で、内臓の状態や転移の有無を隅々まで確認します。

その後、しこりを切除して生検や病理組織検査を実施します。検査では、しこりとその周辺の組織の様子をみることで、余白をもって腫瘍を取り切れたか、悪性度(グレード)はどうか、といった情報を得ることができます。

また、肥満細胞腫では、c-KIT遺伝子の変異が発症に関与していることが知られており、遺伝子検査も行います。この変異があるかどうかで治療方法が大きく変わります。

治療

当院では、再発防止や治療の成功率向上のために人間の医療に準じた治療を行います。

皮膚型の場合、ステロイドや分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害剤)などの内服で治るケースも多く経験しています。

一方で、進行した場合や複数箇所にしこりがある場合、脾臓にしこりがある場合は、外科的切除を行います。手術が難しい部位や、転移がある場合は、放射線療法や化学療法を併用することも検討します。

なお、全身転移がある場合は、QOL(生活の質)を維持するための支持療法として、皮下点滴や抗ヒスタミン薬、制酸剤の投与を行うこともあります。

予後

予後は、腫瘍のグレード、発生部位、転移の有無、c-KIT遺伝子変異の有無、動物種などによって異なります。

皮膚型でグレードが低く、手術で完全に切除できた場合の予後は非常に良好です。しかし、グレードが高い場合や手術で腫瘍が取り切れなかった場合、再発や転移のリスクが高くなります。また猫の場合、一般的に予後が良く、特に顔周辺に発生する皮膚型の肥満細胞腫は、根治が期待できる場合が多いです。

内臓型の場合は、脾臓や肝臓、リンパ節などに転移するリスクがあり、特に脾臓に発生した場合、出血のリスクがあるため治療中は細心の注意が必要です。

ご家庭での注意点

肥満細胞腫は皮膚に発生することが多いため、ブラッシングやシャンプーの際に皮膚を触ってみて、しこりがないかをチェックしてみましょう。しこりを早期に発見できれば治療の選択肢が広がり、犬や猫の負担を減らすことにもつながります。

また、治療後も再発の可能性があるため、切除した場所や皮膚全体の変化に注意を払い、定期的に動物病院でのチェックを受けるようにしましょう。

まとめ

肥満細胞腫は早期発見・早期治療が重要な病気です。愛犬や愛猫の体にしこりや異常が見つかった場合は、すぐに動物病院を受診し、適切な治療を受けることが必要です。また、治療後も獣医師と綿密に連携しながら健康管理を行うことで、ペットのQOLを維持し、健康な時間を少しでも長くするように心がけましょう。 当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911 <参考文献>

Diagnosis,…

犬の胸腰部椎間板ヘルニアについて┃症状に気づかず進行すると歩けなくなることも…

胸腰部椎間板ヘルニアは、犬に多い神経の病気です。軽度であれば背中や腰の痛みがみられるだけですが、治療せずに放置すると進行し、排尿障害の発生や深部痛覚の消失が起こり、最終的には後ろ足がまったく動かなくなることもあります。足腰の健康を長く保つためには、早期発見・早期治療がとても大切になります。

今回は、犬の胸腰部椎間板ヘルニアについて、原因や症状、診断方法、治療方針をお伝えします。

■目次

1.椎間板ヘルニアとは

2.リスク要因と症状

3.診断

4.治療

5.予後と管理

6.ご家庭での注意点

7.まとめ

椎間板ヘルニアとは 犬の首から背中、腰にかけては椎骨という骨が並び、脊椎を形成して脊髄という太い神経を守っています。また、椎骨と椎骨の間には「椎間板」というクッションのような構造があり、中心部分は髄核、周りは線維輪という組織で構成されています。

椎間板ヘルニアとは、髄核や線維輪が変性し、椎間板の形が変わって脊髄を圧迫することにより発症する病気です。

椎間板ヘルニアは、変性する部分によって「ハンセンⅠ型」と「ハンセンⅡ型」に分類されます。

・ハンセンⅠ型:髄核が変性して線維輪から飛び出し、脊髄を圧迫することで発症します。

・ハンセンⅡ型:線維輪が変性し、脊髄を圧迫することで発症します。

リスク要因と症状

〈ハンセンⅠ型〉

ミニチュア・ダックスフンドやビーグルなどの軟骨異栄養犬種で多く、遺伝が関与しているといわれています。

〈ハンセンⅡ型〉

加齢が関連しており、高齢になるとどの犬種でも発症する可能性があります。

それ以外に、肥満や激しい運動など椎間板に負担がかかる状況も発症リスクを高めることが知られています。

発症初期は軽度の症状として、背中や腰に痛みを覚え、触られるのを嫌がることもあります。進行に伴い、後ろ足の麻痺が始まり、ふらつきや立てない・歩けないといった様子がみられるようになります。最終的には、後ろ足の痛みを感じなくなる場合もあります。

診断

まずは神経学的検査を実施して、神経症状がどの神経のどの場所によって引き起こされているのかを判断します。ふらつきや麻痺といった症状は、他の神経病(変性性脊髄症や脊髄軟化症など)でも現れるので、慎重に判断する必要があります。

特に脊髄軟化症の場合は予後が悪く、1週間ほどで亡くなることが多いため、早期の診断が重要です。さらに、レントゲンやCT、MRIなどの画像検査を組み合わせて診断します。

治療

椎間板ヘルニアの治療法は、内科的治療と外科的治療に分かれます。症状が軽度であれば内科的治療で大幅に改善する可能性があります。内科的治療には、ステロイドパルス療法やレーザー照射治療などがあり、当院でもこれらの治療で改善した症例が多くあります。

また外科的治療では、背骨の一部を取り除いて脊髄の圧迫を軽減します。具体的には、腹側減圧術、背側椎弓切除術、片側椎弓切除術などの方法があり、これらの治療は、歩行が困難でも力は入る状態のときや、さらに状態が悪化したときに適応されます。

なお、当院では手術を実施する場合、専門医をご紹介しています。

また、術後はリハビリを段階的に開始することで、運動機能の回復に努めます。

予後と管理

内科的治療の場合、椎間板に負担をかけないよう、少なくとも1カ月以上は安静にしていただきながら治療を進めます。ヘルニア自体が完全に治るわけではないため、再発に注意しながら様子をみる必要があります。

外科的治療では、麻痺の重さによっても異なりますが、ほとんどの症例で術前よりも状態が改善します。ただし、外科的治療でも再発の可能性があるので、歩く様子に変化がないかをこまめに確認する必要があります。また、排尿障害が起こる場合は、オムツの着用なども検討します。

また、ご家庭では再発予防に努めることがポイントになります。背中や腰に負担をかけないため、フローリングにマットを敷く、肥満を予防する、激しい運動を避けるなどの対策を取りましょう。

ご家庭での注意点

椎間板ヘルニアは早期発見・早期治療が重要な病気です。特に好発犬種を飼っている場合は、背中や腰に痛みがないか、後ろ足に力が入っているかなどを定期的に確認し、異変があれば早めに動物病院を受診しましょう。

また、背骨にかかる負担を最小限にするため、抱っこをする際は背中を水平に保ち、下から包み込むように支えましょう。

まとめ

椎間板ヘルニアは犬の運動機能に大きな影響を与える神経の病気です。症状が軽度であれば内科的治療も選択肢の一つになりますので、気になる様子が見られた場合は、早めのご来院をお勧めします。

◼️整形外科に関しては下記の記事でも解説しています。

犬の橈尺骨骨折について

犬のレッグ・ペルテスについて

犬の前十字靭帯断裂について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Intervertebral…

犬と猫の排尿障害について┃命に関わる危険な状態になることも

排尿障害とは、何らかの理由で尿に異常が見られる状態を指します。犬や猫では膀胱結石が原因になることが多いですが、それ以外の病気でも引き起こされることがあります。排…

犬のリンパ腫について┃発生率が高い悪性腫瘍(がん)

動物にはいろいろな悪性腫瘍(がん)が発生しますが、その中でも特に発生率が高いのがリンパ腫です。犬のがんのうち、7~24%を占めるともいわれています。リンパ腫にはいくつかのタイプ(型)があり、それによって治療法も異なるため、正確な診断が重要です。また、リンパ節から他の臓器に転移すると全身に影響を及ぼすので、早期診断と早期治療が必要です。

今回は、犬のリンパ腫に関して、その原因や症状、当院での診断・治療法をお伝えします。

■目次

1.リンパ腫の種類と原因

2.症状

3.診断

4.ステージング(病期分類)

5.治療

6.ご家庭での注意点

7.まとめ

リンパ腫の種類と原因

リンパ腫は、リンパ球という免疫細胞の一種ががん化することで発症します。腫瘍が発生する場所によって、以下のように分類されます。

・多中心型:あごの下、脇の下、内股、膝の裏などに発生

・消化器型:消化管に発生

・縦隔型:胸腔内の縦隔に発生

・その他:皮膚、鼻の中、脾臓などに発生

10歳以上の中高齢犬で多いことが知られていますが、生後半年で発症するケースもあり、若い犬でも油断できません。また、レトリーバー種に好発するといわれていますが、どの犬種でも発症する可能性があります。

症状

初期には目立った症状がみられず、なかなか異変に気付かないこともあります。タイプによって、以下のような特徴的な症状が現れます。

・多中心型

体中のリンパ節が腫れます。特に、あごの下、脇の下、内股、膝の裏などをさわると、固くてゴロゴロとしたものを確認できます。犬のリンパ腫の70~85%ほどを占め、一番多く遭遇します。

・消化器型

見た目には変わった様子がありませんが、下痢や嘔吐といった消化器症状が現れます。慢性腸症などの消化器の病気だと思って受診した結果、リンパ腫と診断されることもあります。

・縦隔型

胸水の貯留や呼吸困難が生じることがあります。

診断

動物病院では、身体検査や血液検査、画像検査(レントゲン、超音波、場合によってはCT)などを実施し、総合的に判断します。

また、生検と細胞診(組織や細胞の一部を採取して顕微鏡で観察する検査)を行い、腫瘍の悪性度や細胞のタイプを確認します。

ステージング(病期分類)

リンパ腫は進行度合いによって、以下のようなステージに分類されます。

ステージ1:1つのリンパ節または組織に限って存在する(骨髄を除く)

ステージ2:所属リンパ節に転移している

ステージ3:全身のリンパ節に転移している

ステージ4:肝臓や脾臓にまで転移している

ステージ5:血液の異変による症状が現れ、他の臓器に転移している

また、サブステージとして以下の基準があります。

A:全身症状なし

B:全身症状あり

ステージが上がるほど予後は悪くなるため、早めの治療が非常に重要です。治療せずにいると、4~6週間ほどで亡くなってしまうことが知られています。また、一般的に、オスよりメス、大型犬より小型犬の方が予後は良いとされています。

治療

リンパ腫は現状の獣医療では根治が不可能です。

治療の目的は良好なQOL(生活の質)を維持することで、少しでも長く元気な状態で生活をしていただくことです。

治療の選択肢には以下のものがあります。

・化学療法(抗がん剤治療)

治療によく反応しますが、再発することが多いです。人間の場合は骨髄移植などで完治を目指せますが、動物では難しいため、これ以上悪化させないことを目標にして実施します。

・免疫療法

当院では、フアイア(TPG-1)という免疫力をサポートする成分を含むサプリメントを活用しています。免疫力を高めることで、がんに対して有効に働くことを示す論文も出ています。

・緩和ケア

痛みやだるさなどの不快感を和らげたり、食事を取りやすくなるようにサポートすることで、QOLを保ちます。

・食事療法

自力で食事をとれない場合、流動食を管(フィーディングチューブ)から摂取させることで、必要な栄養を補給します。この治療に抵抗がある飼い主様もいらっしゃいますが、おなかがすいても食べられないという状況は、犬にとってとても大きなストレスになります。また、しっかりと栄養補給することで、抗がん剤の副作用を軽減することもできるので、当院では必要があれば実施をお勧めしています。

・放射線療法

全身麻酔が必要なので、何度も実施するのはあまり現実的ではありません。

・外科的治療(手術)

QOLを著しく低下させる場所に腫瘍ができた場合に検討しますが、根治につながるわけではありません。

ご家庭での注意点

リンパ腫は再発する可能性が高いため、治療中は愛犬の様子をよく観察し、異変があればすぐに動物病院を受診しましょう。

抗がん剤の使用により副作用が現れることもあります。下痢や嘔吐は数日で治まることが多いですが、長く続く場合は獣医師に相談してください。また、排せつ物には抗がん剤の成分が残っている可能性があるため、取り扱いには十分注意しましょう。

まとめ

リンパ腫は犬に多いがんの一つです。愛犬と長く健やかに過ごすためには、早期発見・早期治療がカギとなります。そのためには定期的に健康診断を受け、日常生活ではわからない異変も見逃さないようにしましょう。治療は長期にわたることが多いですが、抗がん剤、食事療法、免疫療法などを組み合わせることで、より長くQOLを維持して愛犬との生活を楽しむことができます。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Bite-size…

犬の甲状腺機能低下症について┃健康診断で定期的にホルモン数値を確認しよう

動物が年を取ると、動きがゆったりとしてきたり、なんとなく元気がなくなったり、食べる量が少なくなったりすることがあります。しかし、こうした症状は単なる年のせいでは…