犬の皮膚がうろこ状になる理由とは?症状別の受診目安と予防法

愛犬の皮膚がうろこ状になっているのを見つけて「何が起こっているんだろう…」「自分に何かできることはないかな…」と不安を抱く飼い主様も多いのではないでしょうか。

犬の皮膚は健康状態を映し出すバロメーターです。皮膚や被毛の異常が、時には内臓の病気を示唆することもあるため、早期に動物病院で検査を受け、適切な治療を進めることが愛犬の健康を守る鍵となります。

今回は、犬の皮膚がうろこ状になる主な原因や、ご家庭でのケア方法、動物病院を受診する目安について詳しく解説します。

1.健康な犬の皮膚とは?正常な状態を知ろう

2.皮膚がうろこ状になる主な原因

3.注意が必要な疾患

4.治療について

5.ご家庭でできるケアと予防法

6.動物病院への相談・受診のタイミング

7.まとめ

健康な犬の皮膚とは?正常な状態を知ろう

健康な犬の皮膚は、以下のような特徴があります。

・触り心地:つるつるしていて滑らか。

・色:薄いピンク色。

・弾力:指で押すとしっかりとはね返る。

普段から愛犬の皮膚の状態を確認し、正常な状態を把握しておくことが、異常に早く気づくための第一歩です。

皮膚がうろこ状になる主な原因

犬の皮膚がうろこ状になる理由として、以下のようなものが挙げられます。

<乾燥>

わたしたち人間も、乾燥すると手がカサカサして、うろこのように見えることがありますよね。犬も同じで、冬の乾燥した季節や、湿度の低い室内環境では、皮膚が乾燥してうろこ状に見えることがあります。これはいわゆるフケの一歩手前で、皮膚の表面を覆う細胞が角化(潤いがなくなること)し、ひび割れのような状態です。ここで注意が必要なのは、フケとカサブタとの違いです。フケは皮膚の表面を覆う細胞が新しく生まれ変わる過程でできる古い細胞ですが、カサブタは皮膚からの出血が固まってできたものです。

<皮膚の炎症やアレルギー>

アレルギー反応や皮膚の炎症が起こると、皮膚のバリア機能が破壊され、外部刺激に対して敏感になります。その結果、皮膚がうろこ状に見える場合があります。特にアレルギー性皮膚炎はかゆみを伴うことが多く、犬が頻繁に体を掻くようになるのが特徴です。また、炎症が長引くと細菌や真菌の二次感染を引き起こし、症状が悪化することもあります。

<栄養状態の不良>

栄養が不足していると、皮膚の細胞の新陳代謝が正常に行われず、うろこ状に見えることがあります。特に、タンパク質や脂肪酸、ビタミン類が不足すると、皮膚の健康が損なわれやすくなります。例えば、オメガ3脂肪酸は炎症を抑え、皮膚を保護する効果がありますが、これが不足すると皮膚の乾燥や荒れを招くことがあります。

<加齢>

高齢犬は、皮膚に潤いを閉じ込める保湿成分が減少しやすく、表面が乾燥してうろこ状になることがあります。また、代謝が低下することで、新しい皮膚細胞の生成が遅れ、古い細胞が皮膚表面に残りやすくなることも原因の一つです。高齢期に入った愛犬には、皮膚の保湿を意識したスキンケアとともに、定期的な健康診断で全身の健康状態をチェックすることが大切です。

注意が必要な疾患

皮膚がうろこ状になる原因が乾燥や栄養不足であれば、ご家庭でのケアで改善する場合があります。しかし、以下のような疾患が隠れていることもあるため、注意が必要です。

<アレルギー性皮膚炎>

食物アレルギーやハウスダスト、ノミ・ダニなどが原因となることが多く、強いかゆみを伴う場合があります。皮膚の赤みや炎症、脱毛などの症状が現れることが特徴です。早期に原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。

<皮膚感染症>

細菌や真菌(カビ)による感染が一般的です。特に湿気が多い季節や皮膚に傷がある場合に発症しやすいです。感染が進行すると皮膚が赤く腫れたり、膿が出ることもあります。適切な診断と抗菌薬・抗真菌薬を用いた治療が必要です。

<ホルモンバランスの乱れ>

クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)や甲状腺機能低下症などのホルモン異常が原因の場合もあります。これらの疾患では、かゆみを伴わないのが特徴的です。血液検査やホルモン検査による診断が必要です。

クッシング症候群について詳しくはこちらをご覧ください

甲状腺機能低下症について詳しくはこちらをご覧ください

<自己免疫性疾患>

他の病気と比べると発症は稀ですが、免疫系が自身の皮膚組織を攻撃してしまうことで起こります。症状が他の皮膚疾患と似ているため、除外診断を重ねる必要があります。診断には時間がかかることが多い、診断が難しい疾患です。

治療について

犬の皮膚がうろこ状になっている場合、原因に応じた治療を進めます。治療の流れとしては以下の通りです。

1. 乾燥や皮膚の炎症を疑う検査

まずは、乾燥や炎症が原因かどうかを確認します。

2. 感染症や寄生虫の有無を確認

細菌や真菌、ノミ・ダニなどの寄生虫が関与していないかを確認します。

3. ホルモンバランスや自己免疫性疾患の確認

これらの病気は診断に時間がかかることが多く、除外診断を通じて絞り込みます。

治療には時間を要することもありますが、原因を特定し、根気強く治療を進めることが重要です。

特にアレルギー性皮膚炎の場合、かゆみがQOL(生活の質)を大きく低下させるため、当院では分子標的薬(アポキルやゼンレリア)を用いて治療しています。この薬は、ステロイドよりも副作用が少なく、かつかゆみをしっかり抑えてくれるという特徴があります。

ご家庭でできるケアと予防法

愛犬の皮膚の健康を保つため、日常的なケアを取り入れましょう。

<シャンプー>

頻度は犬種や季節によってさまざまですが、少なくとも1カ月に1回は行いましょう。皮膚に優しい専用のシャンプーを使用し、余分な皮脂や汚れをしっかり洗い流すことで清潔さを保つことができます。

<保湿ケア>

乾燥を防ぐため、クリームなどの保湿ケア用品を活用しましょう。特にシャンプー後は皮膚が乾燥しやすいため、保湿ケアをセットで行うと効果的です。また、セラミドを補給することで皮膚のバリア機能をサポートし、アレルゲンの侵入を防ぐ効果が期待できます。使用する製品は犬専用のものを選んでください。

<栄養バランスの取れた食事>

十分な栄養を含むフードを与え、栄養が偏らないようにすることも健康な皮膚を維持するための大切な要素です。必要に応じて、皮膚の健康をサポートするサプリメントも取り入れましょう。また、犬の体質や年齢に合わせた食事管理を心がけることも重要です。

<室内環境の整備>

適切な温度・湿度を保つことで、皮膚表面の乾燥を防ぐことにつながります。特に冬場は乾燥しやすいので、加湿器を活用して50〜60%程度の湿度を維持することをお勧めします。

動物病院への相談・受診のタイミング

以下の場合は、早めの受診を検討してください。

・元気や食欲がない

・体重が減っている

・強いかゆみを伴う

・出血がある

・不快なニオイがある

・ご家庭でのスキンケアで改善しない

皮膚の病気は血液検査などですぐに原因がわかるわけではなく、その多くは診断・治療に長い時間が必要になります。そのため、早期発見・早期治療がとても重要です。症状が軽いうちに原因を突き止め、根気強く治療を進めていきましょう。

まとめ

犬の皮膚がうろこ状になる原因は、乾燥や栄養不足からホルモンバランスの乱れなど多岐にわたります。ご家庭でできるケアを行い、症状の改善が見られない場合や悪化が見られる場合は、早めに動物病院を受診してください。適切な治療と予防で、愛犬の健康な皮膚を維持し、快適な生活をサポートしていきましょう。

🔳以下の関連記事もご覧ください

ノミ・マダニ予防の重要性について

犬と猫の健康診断について

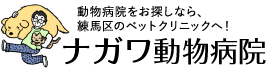

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911