犬や猫に影響を及ぼす寄生虫の中でも、特に厄介なのがノミです。ノミが寄生すると強いかゆみを引き起こし、ひどくなると皮膚炎や貧血などの健康トラブルにつながります。さらに、ノミは感染症の原因となる病原体を運ぶこともあり、放置すると健康リスクが高まるため早期発見と予防がとても重要です。

しかし、成虫のノミは動きが素早く、毛の中に隠れてしまうため見つけにくいものです。そのため、感染初期のサインとしてノミのフンをチェックすることが早期発見につながります。

そこで今回は、愛犬・愛猫の健康を守るために知っておきたい、ノミのフンの特徴や発見方法、予防策について解説します。

ノミのフンとは?特徴と見つけ方

ノミそのものを見つけることは難しいかもしれませんが、ノミのフンには特徴があるため、ご家庭でも簡単に確認することができます。

<ノミのフンの特徴>

・黒く細かい粒状(ゴミやホコリと間違えやすい)

・水に濡らすと茶色や赤茶色に変わる(血液が含まれているため)

<ノミのフンの見つけ方>

1. 毛の中をチェック

お腹周りや首元、背中などをかき分けて、黒い粒状のものがないか確認します。

2. ティッシュの上でテスト

黒い粒をティッシュや白いペーパーの上に置き、水で湿らせてこすります。

赤茶色に滲んだ場合は、ノミのフンの可能性が高いです。

3. 寝床や毛布を調べる

犬や猫がよく過ごす場所(クッション・毛布・ベッド)にもノミのフンが落ちていたり、ノミそのものが生息していることがあります。

ノミのフンが確認できたら、すでにノミが寄生している疑いがあるため、早急な対処が必要となります。

ノミのフンを見つけたら?正しい対処法

ノミのフンを見つけた場合は、以下の手順で適切に対処しましょう。

1. シャンプーで応急処置

まず、ノミが体に付着しているおそれがあるためシャンプーでしっかり洗い流します。

▼ポイント

・ノミ駆除効果のあるシャンプーを使用する(市販品は、使用前に獣医師に相談すると安心です)

・シャンプー後は毛をしっかり乾かし、再度ブラッシングしてチェック

2. 生活環境の清掃と除去

ノミは、犬猫の体だけでなく、寝床やカーペット、ソファなどにも卵や幼虫を残しています。

▼ポイント

・ベッドや毛布を洗濯(60℃以上の熱湯で洗うと効果的)

・掃除機をこまめにかける(卵や幼虫を取り除く)

・床やカーペットにスチームクリーナーを使用(熱でノミを駆除)

3. 動物病院で処方されたノミ駆除薬を使用

最も確実な方法は、動物病院で処方されるノミ駆除薬を使用することです。

▼ポイント

・市販のノミ取りグッズは効果が限定的なため、獣医師に相談して適切な薬を選ぶ

・シャンプーで成虫を洗い流しても、卵や幼虫が残っているおそれがあるため、駆除薬でしっかり対応する

なぜノミに注意が必要なの?健康への影響

ノミが寄生すると、愛犬・愛猫の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

<ノミアレルギー性皮膚炎>

ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こし、皮膚が赤くなったり、かゆみが強くなったりすることがあります。

<貧血>

ノミは吸血するため、大量に寄生すると貧血のリスクが高まります。特に子犬・子猫やシニアの犬猫では、貧血が命に関わるケースもあるため注意が必要です。

<瓜実条虫(サナダムシ)の感染>

ノミを介して、瓜実条虫(サナダムシ)に感染することがあります。感染すると下痢や食欲低下、体重減少がみられることがあり、駆虫が必要になります。

また、これらの影響は犬や猫だけでなく、人間に及ぶこともあります。ノミにはさまざまな種類がありますが、イヌノミやネコノミなどが人に感染するケースも少なくありません。

効果的な予防対策と日常のケア方法

<ノミ駆除薬の定期使用>

ノミの感染を防ぐためには、定期的な駆除薬の使用が効果的です。ノミは一度寄生すると増殖が早く、体表だけでなく環境にも卵や幼虫を残すため、予防的な投与が重要になります。駆除薬には以下のようなタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。愛犬・愛猫の体質や生活スタイルに合ったものを選び、月に1回または3カ月に1回の定期的な投与を行いましょう。

・スポットオンタイプ:皮膚に薬液を垂らして使用するタイプ。飲み薬を嫌がる犬や猫でも使いやすく、ノミの成虫や幼虫を効果的に駆除します。

・チュアブルタイプ:おやつのように食べるタイプで、嗜好性が高く与えやすいのが特徴。特に犬にはおすすめです。

近年ではノミが年間を通して活動することが増えているため、継続的な予防が欠かせません。当院では、犬猫問わず3カ月に1度の駆除薬を通年で投与することを推奨しています。

<こまめな被毛ケア>

ノミを早期に発見するためには、日頃のグルーミングやブラッシングが欠かせません。ノミは毛の奥に潜んでいるため、こまめな被毛ケアを行いながら、皮膚の状態をチェックしましょう。

特に春から夏にかけてはノミが活発になる時期のため、普段よりも頻繁にケアを行うことが大切です。皮膚をよく確認し、背中や首周り、腹部などノミがつきやすい部位に注意しましょう。

<生活環境の清掃・管理>

ノミは、犬や猫の体だけでなく、寝床やカーペット、ソファなどにも卵や幼虫を残します。ノミのライフサイクルを断ち切るためには、室内外の衛生管理を徹底することが大切です。

犬や猫がよく過ごす場所(ベッド・クッション・毛布など)は、定期的に洗濯・掃除をし、カーペットやソファ、家具の隙間など、ノミの幼虫が潜みやすい場所はこまめに掃除機をかけるようにしましょう。屋外飼育の場合は、雑草や落ち葉の管理も重要です。

また、ノミ用の殺虫剤や駆除スプレーを使用する際は、犬猫への影響を考慮し、事前に獣医師に相談することをおすすめします。適切な予防策を講じることで、ノミの繁殖を防ぎ、愛犬・愛猫が快適に過ごせる環境を整えましょう。

まとめ

ノミの感染を防ぐためには、日々のケアと定期的な予防が欠かせません。ノミは小さく動きが素早いため、目視で発見するのは難しいですが、ノミのフンをチェックすることで早期発見につなげることができます。定期的な被毛ケアと生活環境の管理を行い、ノミが寄生しにくい環境を整えましょう。

また、ノミは単なるかゆみの原因にとどまらず、皮膚炎や貧血、寄生虫感染などの健康リスクを引き起こすおそれがあるため、早めの対処が重要です。駆除薬を定期的に使用することで、愛犬・愛猫の健康を守り、安心して過ごせる環境を維持できます。

当院では、大切な家族の一員である動物たちが健康に暮らせるよう、知識と技術の向上に努め、飼い主様と共に最善のケアを考える診療を大切にしています。「最近かゆがっている」「黒い粒のようなものが毛についている」など、気になる症状があれば、ぜひお気軽にご相談ください。愛犬・愛猫にとって最適な予防と治療をご提案し、健康な生活をサポートいたします。

🔳以下の関連記事もご覧ください

ノミ・マダニ予防の重要性について

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

犬・猫のノミ感染を見逃さない!フンの特徴から予防対策まで

犬や猫に影響を及ぼす寄生虫の中でも、特に厄介なのがノミです。ノミが寄生すると強いかゆみを引き起こし、ひどくなると皮膚炎や貧血などの健康トラブルにつながります。さらに、ノミは感染症の原因となる病原体を運ぶこともあり、放置すると健康リスクが高まるため早期発見と予防がとても重要です。

しかし、成虫のノミは動きが素早く、毛の中に隠れてしまうため見つけにくいものです。そのため、感染初期のサインとしてノミのフンをチェックすることが早期発見につながります。

そこで今回は、愛犬・愛猫の健康を守るために知っておきたい、ノミのフンの特徴や発見方法、予防策について解説します。

1.ノミのフンとは?特徴と見つけ方

2.ノミのフンを見つけたら?正しい対処法

3.なぜノミに注意が必要なの?健康への影響

4.効果的な予防対策と日常のケア方法

5.まとめ

ノミのフンとは?特徴と見つけ方

ノミそのものを見つけることは難しいかもしれませんが、ノミのフンには特徴があるため、ご家庭でも簡単に確認することができます。

<ノミのフンの特徴>

・黒く細かい粒状(ゴミやホコリと間違えやすい)

・水に濡らすと茶色や赤茶色に変わる(血液が含まれているため)

<ノミのフンの見つけ方>

1. 毛の中をチェック

お腹周りや首元、背中などをかき分けて、黒い粒状のものがないか確認します。

2. ティッシュの上でテスト

黒い粒をティッシュや白いペーパーの上に置き、水で湿らせてこすります。

赤茶色に滲んだ場合は、ノミのフンの可能性が高いです。

3. 寝床や毛布を調べる

犬や猫がよく過ごす場所(クッション・毛布・ベッド)にもノミのフンが落ちていたり、ノミそのものが生息していることがあります。

ノミのフンが確認できたら、すでにノミが寄生している疑いがあるため、早急な対処が必要となります。

ノミのフンを見つけたら?正しい対処法

ノミのフンを見つけた場合は、以下の手順で適切に対処しましょう。

1. シャンプーで応急処置

まず、ノミが体に付着しているおそれがあるためシャンプーでしっかり洗い流します。

▼ポイント

・ノミ駆除効果のあるシャンプーを使用する(市販品は、使用前に獣医師に相談すると安心です)

・シャンプー後は毛をしっかり乾かし、再度ブラッシングしてチェック

2. 生活環境の清掃と除去

ノミは、犬猫の体だけでなく、寝床やカーペット、ソファなどにも卵や幼虫を残しています。

▼ポイント

・ベッドや毛布を洗濯(60℃以上の熱湯で洗うと効果的)

・掃除機をこまめにかける(卵や幼虫を取り除く)

・床やカーペットにスチームクリーナーを使用(熱でノミを駆除)

3. 動物病院で処方されたノミ駆除薬を使用

最も確実な方法は、動物病院で処方されるノミ駆除薬を使用することです。

▼ポイント

・市販のノミ取りグッズは効果が限定的なため、獣医師に相談して適切な薬を選ぶ

・シャンプーで成虫を洗い流しても、卵や幼虫が残っているおそれがあるため、駆除薬でしっかり対応する

なぜノミに注意が必要なの?健康への影響

ノミが寄生すると、愛犬・愛猫の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

<ノミアレルギー性皮膚炎>

ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こし、皮膚が赤くなったり、かゆみが強くなったりすることがあります。

<貧血>

ノミは吸血するため、大量に寄生すると貧血のリスクが高まります。特に子犬・子猫やシニアの犬猫では、貧血が命に関わるケースもあるため注意が必要です。

<瓜実条虫(サナダムシ)の感染>

ノミを介して、瓜実条虫(サナダムシ)に感染することがあります。感染すると下痢や食欲低下、体重減少がみられることがあり、駆虫が必要になります。

また、これらの影響は犬や猫だけでなく、人間に及ぶこともあります。ノミにはさまざまな種類がありますが、イヌノミやネコノミなどが人に感染するケースも少なくありません。

効果的な予防対策と日常のケア方法

<ノミ駆除薬の定期使用>

ノミの感染を防ぐためには、定期的な駆除薬の使用が効果的です。ノミは一度寄生すると増殖が早く、体表だけでなく環境にも卵や幼虫を残すため、予防的な投与が重要になります。駆除薬には以下のようなタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。愛犬・愛猫の体質や生活スタイルに合ったものを選び、月に1回または3カ月に1回の定期的な投与を行いましょう。

・スポットオンタイプ:皮膚に薬液を垂らして使用するタイプ。飲み薬を嫌がる犬や猫でも使いやすく、ノミの成虫や幼虫を効果的に駆除します。

・チュアブルタイプ:おやつのように食べるタイプで、嗜好性が高く与えやすいのが特徴。特に犬にはおすすめです。

近年ではノミが年間を通して活動することが増えているため、継続的な予防が欠かせません。当院では、犬猫問わず3カ月に1度の駆除薬を通年で投与することを推奨しています。

<こまめな被毛ケア>

ノミを早期に発見するためには、日頃のグルーミングやブラッシングが欠かせません。ノミは毛の奥に潜んでいるため、こまめな被毛ケアを行いながら、皮膚の状態をチェックしましょう。

特に春から夏にかけてはノミが活発になる時期のため、普段よりも頻繁にケアを行うことが大切です。皮膚をよく確認し、背中や首周り、腹部などノミがつきやすい部位に注意しましょう。

<生活環境の清掃・管理>

ノミは、犬や猫の体だけでなく、寝床やカーペット、ソファなどにも卵や幼虫を残します。ノミのライフサイクルを断ち切るためには、室内外の衛生管理を徹底することが大切です。

犬や猫がよく過ごす場所(ベッド・クッション・毛布など)は、定期的に洗濯・掃除をし、カーペットやソファ、家具の隙間など、ノミの幼虫が潜みやすい場所はこまめに掃除機をかけるようにしましょう。屋外飼育の場合は、雑草や落ち葉の管理も重要です。

また、ノミ用の殺虫剤や駆除スプレーを使用する際は、犬猫への影響を考慮し、事前に獣医師に相談することをおすすめします。適切な予防策を講じることで、ノミの繁殖を防ぎ、愛犬・愛猫が快適に過ごせる環境を整えましょう。

まとめ

ノミの感染を防ぐためには、日々のケアと定期的な予防が欠かせません。ノミは小さく動きが素早いため、目視で発見するのは難しいですが、ノミのフンをチェックすることで早期発見につなげることができます。定期的な被毛ケアと生活環境の管理を行い、ノミが寄生しにくい環境を整えましょう。

また、ノミは単なるかゆみの原因にとどまらず、皮膚炎や貧血、寄生虫感染などの健康リスクを引き起こすおそれがあるため、早めの対処が重要です。駆除薬を定期的に使用することで、愛犬・愛猫の健康を守り、安心して過ごせる環境を維持できます。

当院では、大切な家族の一員である動物たちが健康に暮らせるよう、知識と技術の向上に努め、飼い主様と共に最善のケアを考える診療を大切にしています。「最近かゆがっている」「黒い粒のようなものが毛についている」など、気になる症状があれば、ぜひお気軽にご相談ください。愛犬・愛猫にとって最適な予防と治療をご提案し、健康な生活をサポートいたします。

🔳以下の関連記事もご覧ください

ノミ・マダニ予防の重要性について

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

犬・猫の定期的なエコー検査が必要な理由|獣医師が解説する重要性と頻度

愛犬・愛猫が健康で長生きするために、病気を未然に防ぐ「予防医療」が注目されています。私たち人間と同じように、犬や猫も定期的な健康チェックを受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

動物病院では、血液検査やレントゲンなどさまざまな検査を行いますが、中でもエコー検査(超音波検査)は体に負担をかけずに多くの情報を得られる優れた検査方法のひとつです。

今回は、エコー検査に焦点を当てて、基本情報やメリット、どのような病気の早期発見につながるのか、そして当院で取り扱っている検査器具についてご紹介します。

1.エコー検査とは?動物病院での検査の流れ

2.犬や猫にエコー検査が必要な理由

3.どれくらいの頻度で検査すべき?年齢別の推奨頻度

4.エコー検査でわかる主な病気と症状

5.当院で導入しているエコー機器のご紹介

6.まとめ

エコー検査とは?動物病院での検査の流れ

エコー検査(超音波検査)とは、高い周波数の音波(超音波)を体に当て、その反射を画像として映し出す検査です。レントゲンのように放射線を使わず、安全に体の内部を観察できるのが大きな特徴です。

<検査の流れ>

検査では、専用のプローブ(超音波を出す装置)を首・胸・お腹などに当て、臓器の状態などを確認します。より鮮明な画像を得るために、ゼリーやアルコールで皮膚や毛を濡らしたり、必要に応じて毛の一部を刈ることがありますが、検査自体に痛みはありません。

エコー検査は、体を傷つけることなく臓器の状態をリアルタイムで確認できるため、愛犬・愛猫への負担が少ない検査方法のひとつです。

犬や猫にエコー検査が必要な理由

エコー検査は、血液検査やレントゲンでは分かりにくい臓器の構造や動き、血液の流れなどを詳しく観察できます。特に、心臓や内臓の状態をリアルタイムで把握できるのが大きな利点です。

例えば、心臓のエコー検査では、血液の流れや弁の動き、心臓の収縮の様子を詳細に確認できます。高齢の犬では、「僧帽弁閉鎖不全症」という心臓病がよく見つかりますが、この病気は初期段階では症状が目立ちにくく、症状に気づかず進行しているケースが少なくありません。エコー検査では初期の弁の異常も発見できるので、より早期から治療を始められ、犬への負担を軽減してQOL(生活の質)を高めることにもつながるため、定期的なエコー検査が重要な役割を果たします。

また、胆嚢や脾臓の異常、腫瘍なども、エコー検査で早期に発見できることがあります。症状が出る前の段階で病気を見つけられれば、治療の選択肢が広がり、愛犬・愛猫の負担を減らせる可能性が高まります。

どれくらいの頻度で検査すべき?年齢別の推奨頻度

エコー検査をどれくらいの頻度で受けるべきか悩まれる飼い主様も多いかと思います。当院では、以下の頻度での定期検査をおすすめしています。

・健康な成犬・成猫(7歳未満):年1回

・または7歳以上のシニア :年2回

中でも重要なのが、シニア期に入ってからの検査です。シニア期に入ると、心臓病や腫瘍などの病気のリスクが高まります。健康なうちから定期検査を受けることで、病気の進行を防ぎ、治療の選択肢を広げることができます。また、症状が軽い(あるいはほとんどない)段階から早めに治療を開始することで、結果的に治療費の負担を抑えられることもあります。

※持病がある犬・猫の場合はこの限りではなく、状態に合わせてご提案します。

エコー検査でわかる主な病気と症状

エコー検査では、以下のような病気を発見できることがあります。

・頚部(首) :甲状腺機能亢進症、甲状腺の腫瘍など

猫の甲状腺機能亢進症について詳しくはこちらをご覧ください

・胸部(胸) :僧帽弁閉鎖不全症、肥大型心筋症、拡張型心筋症、犬糸状虫症(フィラリア症)など

犬の僧帽弁閉鎖不全症について詳しくはこちらをご覧ください

猫の肥大型心筋症について詳しくはこちらをご覧ください

・腹部(お腹) :胆嚢粘液嚢腫、消化管閉塞、膀胱結石、脾臓の腫瘍など

犬と猫の胆嚢粘液嚢腫について詳しくはこちらをご覧ください

特に「僧帽弁閉鎖不全症」「胆嚢粘液嚢腫」「脾臓の腫瘍」などは、症状が現れにくいため、エコー検査での早期発見が重要です。エコー検査で早めに異常を見つけ、治療を始めることが健康寿命を延ばすカギになります。

当院で導入しているエコー機器のご紹介

エコー検査の精度は、使用する機器の性能によって大きく左右されます。当院では、動物用のエコー機器「Aplio me V」 を導入し、より鮮明な画像で臓器の異常を見つけやすい環境を整えています。

このエコー機器は、超音波の信号を細かく解析し、より鮮明な画像を得られるのが特徴です。例えば、従来のエコー機器では見えづらかった微細な異常や臓器の質感の違いも、よりクリアに映し出せるため、診断の精度が向上します。また、画像の処理時に生じる「ゆがみ」を最小限に抑える技術が搭載されており、より正確な診断につなげることが可能です。

エコー検査は、その精度が高まることで、診断の正確性が向上し、より早期に異常を発見できるようになります。高性能なエコー機器を活用することで、病気の見落としを防ぎ、より適切な治療へとつなげることができるため、愛犬・愛猫の健やかな毎日を守るうえで大きなメリットとなります。

まとめ

エコー検査は、体への負担が少なく、多くの情報を得られる有用な検査です。特に、心臓や内臓の異常を早期に発見し、適切な治療を行うことで、愛犬・愛猫の健康寿命を延ばすことにつながります。

定期検査の頻度は、愛犬・愛猫の年齢や健康状態によって異なりますが、定期的なエコー検査を取り入れることで、より安心して日々を過ごすことができます。「うちの子は検査を受けたほうがいいのかな?」と迷われた際は、ぜひ一度、かかりつけの動物病院へご相談ください。また、妊娠検査などにもエコー検査は有効ですのでぜひご検討ください。

当院では、病気の早期発見・早期治療に力を入れており、レントゲンや血液検査と組み合わせた健康診断も積極的に実施しています。少しでも不安なことがあれば、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。愛犬・愛猫が一日でも長く健やかに過ごせるように全力でサポートいたします。

🔳以下の関連記事もご覧ください

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

犬の皮膚がうろこ状になる理由とは?症状別の受診目安と予防法

愛犬の皮膚がうろこ状になっているのを見つけて「何が起こっているんだろう…」「自分に何かできることはないかな…」と不安を抱く飼い主様も多いのではないでしょうか。

犬の皮膚は健康状態を映し出すバロメーターです。皮膚や被毛の異常が、時には内臓の病気を示唆することもあるため、早期に動物病院で検査を受け、適切な治療を進めることが愛犬の健康を守る鍵となります。

今回は、犬の皮膚がうろこ状になる主な原因や、ご家庭でのケア方法、動物病院を受診する目安について詳しく解説します。

1.健康な犬の皮膚とは?正常な状態を知ろう

2.皮膚がうろこ状になる主な原因

3.注意が必要な疾患

4.治療について

5.ご家庭でできるケアと予防法

6.動物病院への相談・受診のタイミング

7.まとめ

健康な犬の皮膚とは?正常な状態を知ろう

健康な犬の皮膚は、以下のような特徴があります。

・触り心地:つるつるしていて滑らか。

・色:薄いピンク色。

・弾力:指で押すとしっかりとはね返る。

普段から愛犬の皮膚の状態を確認し、正常な状態を把握しておくことが、異常に早く気づくための第一歩です。

皮膚がうろこ状になる主な原因

犬の皮膚がうろこ状になる理由として、以下のようなものが挙げられます。

<乾燥>

わたしたち人間も、乾燥すると手がカサカサして、うろこのように見えることがありますよね。犬も同じで、冬の乾燥した季節や、湿度の低い室内環境では、皮膚が乾燥してうろこ状に見えることがあります。これはいわゆるフケの一歩手前で、皮膚の表面を覆う細胞が角化(潤いがなくなること)し、ひび割れのような状態です。ここで注意が必要なのは、フケとカサブタとの違いです。フケは皮膚の表面を覆う細胞が新しく生まれ変わる過程でできる古い細胞ですが、カサブタは皮膚からの出血が固まってできたものです。

<皮膚の炎症やアレルギー>

アレルギー反応や皮膚の炎症が起こると、皮膚のバリア機能が破壊され、外部刺激に対して敏感になります。その結果、皮膚がうろこ状に見える場合があります。特にアレルギー性皮膚炎はかゆみを伴うことが多く、犬が頻繁に体を掻くようになるのが特徴です。また、炎症が長引くと細菌や真菌の二次感染を引き起こし、症状が悪化することもあります。

<栄養状態の不良>

栄養が不足していると、皮膚の細胞の新陳代謝が正常に行われず、うろこ状に見えることがあります。特に、タンパク質や脂肪酸、ビタミン類が不足すると、皮膚の健康が損なわれやすくなります。例えば、オメガ3脂肪酸は炎症を抑え、皮膚を保護する効果がありますが、これが不足すると皮膚の乾燥や荒れを招くことがあります。

<加齢>

高齢犬は、皮膚に潤いを閉じ込める保湿成分が減少しやすく、表面が乾燥してうろこ状になることがあります。また、代謝が低下することで、新しい皮膚細胞の生成が遅れ、古い細胞が皮膚表面に残りやすくなることも原因の一つです。高齢期に入った愛犬には、皮膚の保湿を意識したスキンケアとともに、定期的な健康診断で全身の健康状態をチェックすることが大切です。

注意が必要な疾患

皮膚がうろこ状になる原因が乾燥や栄養不足であれば、ご家庭でのケアで改善する場合があります。しかし、以下のような疾患が隠れていることもあるため、注意が必要です。

<アレルギー性皮膚炎>

食物アレルギーやハウスダスト、ノミ・ダニなどが原因となることが多く、強いかゆみを伴う場合があります。皮膚の赤みや炎症、脱毛などの症状が現れることが特徴です。早期に原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。

アレルギー性皮膚炎について詳しくはこちらをご覧ください

<皮膚感染症>

細菌や真菌(カビ)による感染が一般的です。特に湿気が多い季節や皮膚に傷がある場合に発症しやすいです。感染が進行すると皮膚が赤く腫れたり、膿が出ることもあります。適切な診断と抗菌薬・抗真菌薬を用いた治療が必要です。

<ホルモンバランスの乱れ>

クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)や甲状腺機能低下症などのホルモン異常が原因の場合もあります。これらの疾患では、かゆみを伴わないのが特徴的です。血液検査やホルモン検査による診断が必要です。

クッシング症候群について詳しくはこちらをご覧ください

甲状腺機能低下症について詳しくはこちらをご覧ください

<自己免疫性疾患>

他の病気と比べると発症は稀ですが、免疫系が自身の皮膚組織を攻撃してしまうことで起こります。症状が他の皮膚疾患と似ているため、除外診断を重ねる必要があります。診断には時間がかかることが多い、診断が難しい疾患です。

治療について

犬の皮膚がうろこ状になっている場合、原因に応じた治療を進めます。治療の流れとしては以下の通りです。

1. 乾燥や皮膚の炎症を疑う検査

まずは、乾燥や炎症が原因かどうかを確認します。

2. 感染症や寄生虫の有無を確認

細菌や真菌、ノミ・ダニなどの寄生虫が関与していないかを確認します。

3. ホルモンバランスや自己免疫性疾患の確認

これらの病気は診断に時間がかかることが多く、除外診断を通じて絞り込みます。

治療には時間を要することもありますが、原因を特定し、根気強く治療を進めることが重要です。

特にアレルギー性皮膚炎の場合、かゆみがQOL(生活の質)を大きく低下させるため、当院では分子標的薬(アポキルやゼンレリア)を用いて治療しています。この薬は、ステロイドよりも副作用が少なく、かつかゆみをしっかり抑えてくれるという特徴があります。

ご家庭でできるケアと予防法

愛犬の皮膚の健康を保つため、日常的なケアを取り入れましょう。

<シャンプー>

頻度は犬種や季節によってさまざまですが、少なくとも1カ月に1回は行いましょう。皮膚に優しい専用のシャンプーを使用し、余分な皮脂や汚れをしっかり洗い流すことで清潔さを保つことができます。

<保湿ケア>

乾燥を防ぐため、クリームなどの保湿ケア用品を活用しましょう。特にシャンプー後は皮膚が乾燥しやすいため、保湿ケアをセットで行うと効果的です。また、セラミドを補給することで皮膚のバリア機能をサポートし、アレルゲンの侵入を防ぐ効果が期待できます。使用する製品は犬専用のものを選んでください。

<栄養バランスの取れた食事>

十分な栄養を含むフードを与え、栄養が偏らないようにすることも健康な皮膚を維持するための大切な要素です。必要に応じて、皮膚の健康をサポートするサプリメントも取り入れましょう。また、犬の体質や年齢に合わせた食事管理を心がけることも重要です。

<室内環境の整備>

適切な温度・湿度を保つことで、皮膚表面の乾燥を防ぐことにつながります。特に冬場は乾燥しやすいので、加湿器を活用して50〜60%程度の湿度を維持することをお勧めします。

動物病院への相談・受診のタイミング

以下の場合は、早めの受診を検討してください。

・元気や食欲がない

・体重が減っている

・強いかゆみを伴う

・出血がある

・不快なニオイがある

・ご家庭でのスキンケアで改善しない

皮膚の病気は血液検査などですぐに原因がわかるわけではなく、その多くは診断・治療に長い時間が必要になります。そのため、早期発見・早期治療がとても重要です。症状が軽いうちに原因を突き止め、根気強く治療を進めていきましょう。

まとめ

犬の皮膚がうろこ状になる原因は、乾燥や栄養不足からホルモンバランスの乱れなど多岐にわたります。ご家庭でできるケアを行い、症状の改善が見られない場合や悪化が見られる場合は、早めに動物病院を受診してください。適切な治療と予防で、愛犬の健康な皮膚を維持し、快適な生活をサポートしていきましょう。

🔳以下の関連記事もご覧ください

ノミ・マダニ予防の重要性について

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

愛犬の目やにで悩んでいませんか?原因と対処法を獣医師が徹底解説

目やには健康な犬にも見られるものですが、色や量、状態に変化がある場合、何らかの病気が隠れていることがあります。正常な目やにと異常な目やにを見分けるのは難しいため、不安を感じる飼い主様も少なくないでしょう。しかし、目やには愛犬の健康状態を知るバロメーターです。目やにについての理解を深めることで、早期に異常を発見することで、愛犬の健康を守ることにもつながります。

今回は、正常な目やにの特徴や異常のサイン、病院を受診すべきタイミングについて詳しく解説します。

1.健康な犬の目やにとは?正常な目やにの特徴

2.要注意!異常な目やにのサイン

3.目やにが増える原因と考えられる病気

4.治療について

5.動物病院を受診する目安とタイミング

6.まとめ

健康な犬の目やにとは?正常な目やにの特徴

目やには、涙が目の表面の老廃物などをからめとり、目の外に排出することで現れます。健康な犬の目やには以下のような特徴があります。

・色:少し濁った白色。乾燥すると茶色っぽくなることが多い。

・量:目立たず、少量が目頭についている程度。

・性状:やや粘り気があるが、簡単に拭き取れる。

通常は1日1~2回拭き取れば気にならない程度です。

要注意!異常な目やにのサイン

それでは、どのような目やにの場合に異常が疑われるのでしょうか。

以下のようなサインが見られたら、感染症や目の病気が関係している場合があります。

・色:緑色、黄色、赤みを帯びた色。感染症が原因の場合があります。

・量:急に量が増えた場合。さまざまな目の病気が原因として考えられます。

・性状:粘り気が強くなったり、硬くなったりする。目の病気や加齢が関係している可能性があります。

その他にも、目や目の周りの充血や腫れが見られたり、涙の量が多い場合は、アレルギーや炎症が疑われます。また、片目だけ目やにが目立つ場合も、傷や異物、傷や異物による刺激が関係していることがあります。

目やにが増える原因と考えられる病気

さきほどご紹介したサインの中で、特に複雑なのが量の増加です。目やにが増える原因は多岐にわたり、動物病院で詳しく検査をしなければ分かりません。目やにが増える原因となる病気は、例えば以下のようなものがあります。

・ドライアイ:涙の分泌が不足し、目の表面が乾燥する。

・アレルギー性結膜炎:アレルゲンによる炎症。

・涙管閉塞:涙が目からうまく流れ出ない状態。

・角膜潰瘍:角膜に傷がつき炎症を起こす。

・マイボーム腺の異常:マイボーム腺(水分の蒸発を防ぐための皮脂腺)の炎症や腫瘍化。

・逆さまつげ:まつげが目を刺激し、炎症を引き起こす。

この中で特に注意すべきなのがドライアイです。当院では、目やにが増えている場合は必ずドライアイを疑うようにしています。ドライアイは気づきにくいため、目やにの増加が見られた場合は早めの受診をお勧めします。

角膜潰瘍について詳しくはこちらをご覧ください

治療について

涙管閉塞や逆さまつげといった例外もありますが、基本的にはどの病気でも目薬の処方によって治療を進めていきます。目は血液眼関門と呼ばれるバリア機能の影響で内服薬の効果が届きづらく、特に角膜には血管がないため、角膜の病気(角膜潰瘍など)をはじめとして、目薬は直接的に薬効を届けるための最適な方法です。

治療中は、目を引っかいて悪化することを防ぐため、エリザベスカラーの着用が一般的です。治療効果を最大限にするためにも、獣医師の許可が下りるまでエリザベスカラーを外さないようにしてください。また、さまざまなタイプのエリザベスカラーがありますが、目の病気に対してはソフトタイプではなく、ハードタイプが推奨されます。柔らかいと十分に目を保護できず、再発してしまうリスクがあります。

動物病院を受診する目安とタイミング

飼い主様が気になるのは、どのような症状が現れたらすぐに受診すべきか、あるいは様子見できるのか、といったことかと思います。あくまで一例ですが、以下の基準を目安としてお考えください。

<すぐに受診が必要な場合>

・視覚に影響が出ている(目が開けにくい、見えていない様子)

・全身の症状(元気・食欲の低下、体重の減少など)が現れている

・症状が1週間以上続いている

・目やにの色が変化している

<ご家庭で様子見が可能な場合>

・視覚に影響がない

・症状が目だけに限定されている

・2~3日ほどで症状が治まる

まとめ

目の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。症状が軽くても、かゆみや目の違和感はQOL(生活の質)の低下にもつながります。日々の観察を通じて、もし異常が見られた際は早めに動物病院を受診することが大切です。些細な症状でも気になることがあれば、当院までお気軽にご相談ください。

🔳以下の関連記事もご覧ください

犬と猫のチェリーアイについて

犬の白内障について

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

【期間限定】健康診断キャンペーン

2025年 健康診断キャンペーン 2月15日開始!

ワンちゃんネコちゃんの体調に不安がある方も、今は健康であるとご認識の方もこの機会にご予約ください。

近年、蚊の活動期間が長くなり、2023年と2024年では例年より早く出現し、いなくなる時期も12月後半となっております。

そのため、従来推奨していた「5月から11月のフィラリア予防」では十分な効果が担保できない状況です。

これを受け、健診キャンペーンを前倒しして開始し、皆さまにフィラリア予防を同時に始めていただきたいと考えております。

体調に不安がある方も、現在健康だと思われる方も、この機会にぜひご予約ください。

=健康診断の重要性について=

「健康に見えるペットに動物病院で健康診断を受けさせる必要はあるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実は健康な時こそ、定期的な健康診断が非常に大切なのです。

当院も参加している「Team HOPE|ペットの健康管理に対する意識・実態調査」によると、7歳以上の犬で44%(7歳未満は18%)、7歳以上の猫で47%(7歳未満は21%)と、約半数のペットが健康診断時に異常や病気が見つかっています。

人間と同様に、症状が出る前に異常を発見し対処することで、ペットの健康寿命を延ばすことが可能です。

特に、血液検査では発見が難しい病気に対しては、エコー検査などの画像検査が非常に有効です。当院でも心臓疾患や内分泌疾患など、症状が現れる前に多くの異常を発見し、早期対処につなげております。

=ペットにとっての「時間」の流れ=

ワンちゃんやネコちゃんにとっての一年は、人間の約4年分に相当すると言われています。

つい最近まで赤ちゃんだった愛しい家族も、5年後には中年を迎えることになります。

こういった視点から、当院では 若い子には年に一度、7歳以上の子には半年に一度 の総合的な健康診断を推奨しております。

また、かかりつけ病院で健康な時のデータを残しておくことで、異常が表れた際にそのデータを比較することで早期診断が可能になります。

その結果、ペットの状態に合わせたオーダーメイドの治療方針を迅速にご提案できるようになります。

=ペットの健康を守るために=

言葉で伝えられない動物だからこそ、健康診断が大切です。

当院は皆さまの大切な家族であるペットの健康を守るお手伝いをさせていただきます。

ぜひお気軽にお問い合わせ・ご予約ください。

【獣医師監修】愛犬のくしゃみと鼻水が止まらない…原因と対策

愛犬のくしゃみや鼻水が止まらないと、「風邪がひどくなったのかな…」「自宅で様子をみたらいいのか、動物病院を受診したらいいのか、わからない…」と心配になる飼い主様が多いのではないでしょうか。当院でも、こういったお悩みでご相談いただくことが増えています。

こうした症状が長引く場合、単なる風邪だけでなくさまざまな病気が背後に隠れていることがあります。そのため、しっかりと検査を行なって原因を特定し、適切な治療を行うことがとても重要です。

今回は、犬のくしゃみや鼻水が続く際に考えられる原因や、気をつけるべき症状、動物病院を受診するタイミングなどについてお話します。

1.犬のくしゃみと鼻水が続く主な原因

2.気をつけるべき症状

3.ご自宅でできるケアと対策方法

4.慢性化のリスクと早期受診の重要性

5.受診のタイミング

6.まとめ

犬のくしゃみと鼻水が続く主な原因

愛犬のくしゃみや鼻水には、以下のような原因が考えられます。

<感染症>

・歯周病が原因で鼻腔に細菌が入り込む場合

・犬伝染性気管気管支炎(ケンネルコフ)

・犬ジステンパーウイルス感染症

特に口腔内の健康と呼吸器の症状は密接に関係しています。歯周病菌が鼻腔に入り込むことで、鼻水やくしゃみを引き起こすことがあります。特に口臭が強く、歯肉が腫れているような場合には、歯周病が原因となっている可能性があります。

<アレルギー>

・花粉

・ハウスダスト

・ダニ

<異物混入>

・鼻腔内の寄生虫

・植物の葉や種

<腫瘍>

・鼻腔内にできる腫瘍(良性または悪性)

気をつけるべき症状

一時的なくしゃみや鼻水は問題にならないこともありますが、1日に何度もくしゃみや鼻水を繰り返したり、症状が1週間程度続く場合には注意が必要です。早めに動物病院を受診することをお勧めします。

<注意が必要な鼻水の特徴>

・透明でさらさら:大量に出る場合は、アレルギーが関わっている疑いがあります。

・血が混じる:腫瘍や異物混入の疑いがあります。鼻水が泡状で呼吸が苦しそうなケースでは、肺水腫の場合もあります。

・黄色や緑色でどろどろ:感染症が関わっている疑いがあります。鼻水とともに口臭が強い場合には、歯周病との関連が疑われます。

犬の口臭と歯周病について詳しくはこちらをご覧ください

<くしゃみの頻度からみる重症度>

・軽症:1日に数回。1〜2日のうちに改善し、元気・食欲があり他に症状がみられない。

・重症:1日に何度も繰り返す。1週間ほど改善がみられず、元気・食欲がない。体重が減ったり、息苦しそうにしている。体重の変化は特に重要なサインです。食事量に変化がなくても体重が減少している場合は、病気が進行している可能性があります。

また、くしゃみには通常のものと「逆くしゃみ」と呼ばれる症状があります。逆くしゃみは鼻の奥や喉の刺激により起こる反応で、普通のくしゃみとは異なる音がします。多くの場合は心配ありませんが、頻繁に起こる場合は受診をお勧めします。

加えて、くしゃみと咳は見分けにくい場合があります。飼い主様が「くしゃみ」だと思っていても、実は「咳」が出ていることもあります。そのため、当院では以下のような動画撮影をお勧めしています。

・くしゃみや咳が出ている様子

・普段の呼吸の様子

・運動後の様子

このような動画があることで、より正確な診断が可能になります。

ご自宅でできるケアと対策方法

日常生活で次のようなポイントを意識して、愛犬が快適に過ごせる環境を整えましょう。

・毎日の掃除や毛布・寝床の洗濯を徹底する

・定期的な換気

・部屋の温度(22℃前後)と湿度(50~60%)を保つ

・芳香剤やタバコなど刺激物を避ける

あわせて、鼻や口の周りが汚れている場合には、コットンでやさしく拭き取るケアも重要です。その際、鼻水の色や粘性を観察しておくと、動物病院での診察に役立ちます。

また、こうしたご自宅でのケアとあわせて、定期的なワクチン接種も欠かせません。特にケンネルコフや犬ジステンパーウイルス感染症は混合ワクチンによって重症化を防ぐことができるので、適切なスケジュールで接種しましょう。

慢性化のリスクと早期受診の重要性

くしゃみや鼻水の症状を放置してしまうと、気管支炎などの重篤な呼吸器疾患に進行してしまう可能性があります。

特に注意すべきなのは、症状が慢性化してしまうと、治療への反応が鈍くなり、改善が難しくなるというリスクです。

当院でも最近、わずか5歳という若さで命を落としてしまった猫ちゃんの症例がありました。最初は軽いくしゃみと鼻水の症状でしたが、気管支炎が慢性化してしまい、その後どのような治療を行っても症状が改善せず、最終的に亡くなってしまいました。

このように、一見軽症に見える症状であっても、放置することで取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。

早期発見・早期治療により、多くの場合は適切な治療で改善が期待できます。愛犬の健康のため、気になる症状があれば、すぐにご相談ください。

受診のタイミング

鼻水やくしゃみは、寒さなどによって一時的に現れることもあります。しかし、症状が長引く場合や、以下のような状態がみられる場合は、早めの受診をおすすめします。

・透明でさらさらした鼻水が大量に出る

・黄色あるいは緑色の鼻水が詰まる

・鼻水とともに鼻血が出る

・泡状の鼻水で呼吸が苦しそう

・1日に何度もくしゃみ・鼻水が出る

・呼吸が苦しそう、または普段より努力して呼吸している

・食欲はあるのに体重が減少している

・くしゃみ・鼻水とともに口臭が強くなっている

・くしゃみ・鼻水以外にも症状がある(元気・食欲がない、目やにが出る、など)

まとめ

犬のくしゃみや鼻水は、風邪のような一時的な症状である場合もありますが、歯周病やアレルギー、腫瘍といった病気が関わっていることもあります。軽い症状なら自然に治ることもありますが、深刻な病気が隠れている場合には、健康状態が徐々に悪化し、治療が難しくなる恐れがあります。特に、症状が長引いたり他の異常が見られる場合には、早めに動物病院を受診することが重要です。

愛犬が健康で快適な生活を送れるよう、少しでも気になる症状があれば、かかりつけの動物病院にご相談ください。

◼️以下の関連記事もご覧ください

犬と猫の歯周病について

愛犬・愛猫の咳が気になったら

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

【獣医師監修】犬の口臭が気になるときの原因と対処法

ふと愛犬とスキンシップをとったとき、「なんだか口のニオイが気になる」と思った経験をお持ちの飼い主様もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうしたニオイは、単なる不快な症状ではなく、愛犬の健康状態を示すサインである場合もあります。

・急に口臭が強くなった

・いつもと違う種類の口臭がする

・口臭に加えて食欲不振や元気がない

このような変化は、重大な病気のサインである可能性があります。

そのため、放置せずに早めに原因を特定し、それぞれの病気にあった治療を進めることが大切です。

今回は、犬の口臭が強く感じられるときに考えられる原因と、予防や治療の方法について詳しく詳しくご説明します。

1.犬の口臭が強くなる主な原因とは

2.口臭の程度でわかる病気のサイン

3.自宅でできる予防と対策方法

4.動物病院での検査と治療

5.まとめ

犬の口臭が強くなる主な原因とは

犬の口臭が強くなる原因には、以下のようなものがあります。

<歯周病>

歯に歯垢(プラーク)や歯石がたまり、歯周病菌が増加することで発症します。

犬は歯周病になりやすいことが知られていて、口臭の原因としても一般的です。魚が腐ったような腐敗臭がみられ、病気が進むにつれて、歯茎からの出血や、歯のぐらつきなどがみられます。また、菌が口から鼻腔に抜けると鼻水やくしゃみの原因になることもあります。

犬の鼻水やくしゃみについて詳しくはこちらをご覧ください

<口腔内の腫瘍>

犬の口の中には、悪性黒色腫(メラノーマ)という腫瘍ができることがあります。

口臭の他にも、よだれが多く出る、ごはんがうまく食べられない、口の中に出血がみられる、といった症状も現れます。進行すると他の臓器やリンパ節に転移し、全身の症状が現れる場合もあります。

<内臓の病気>

消化器の病気(胃炎など)や、腎臓・肝臓の病気、ホルモンの病気などによっても口臭が変化します。例えば高齢犬がかかりやすい慢性腎臓病では、尿のようなニオイがすることがあります。また糖尿病になると、口から甘酸っぱいニオイがするケースもあります。

口臭の程度でわかる病気のサイン

基本的には、口臭が強いほど病気が進行して、重症化していると考えられます。特に以下のような特徴的なニオイがした場合には、注意が必要です。

こうしたニオイの変化が少しでもみられたら、ご家庭で様子をみるのではなく、すぐに動物病院を受診しましょう。これらの病気は進行すると治療が難しくなってしまったり、愛犬の体に負担をかけてしまったりするケースがあるため、早期発見・早期治療がとても大切になります。

自宅でできる予防と対策方法

今回ご紹介した病気の中で、特に歯周病はご家庭での予防と対策が必要不可欠です。以下のようなケアを日常生活に取り入れてみましょう。

<歯磨きの習慣化>

さまざまな歯磨き用の製品が販売されていますが、基本的には歯ブラシによるケアをお勧めします。しかし、歯に物を入れることに抵抗がある犬は多く、最初から歯ブラシを使うのは難しいかもしれません。最初は指サックや歯磨きシートなどで歯に触れたり、歯磨きペーストを塗ったりして、少しずつ慣らしていきましょう。子犬の頃から習慣づけることで、歯磨きへの抵抗を減らすことができます。

犬の歯垢は数日のうちに歯石となり、ご家庭のケアでは取れなくなってしまうので、毎日のケアを心がけましょう。

<食事の見直し>

いろいろなメーカーから、歯石の形成を抑えるなどの歯のケアを重視したフードが販売されています。こうしたものを活用することもひとつの手段です。ただし、日ごろの歯磨きが予防に一番効果的ですので、あくまでも補助程度にお考え下さい。

<デンタルケアグッズの活用>

ガムやおもちゃ、水に溶かすタイプなど、多種多様なデンタルケアグッズが販売されています。当院では、愛犬の性格や飼い主様のライフスタイルにあわせて、最適なものをご提案させていただいております。

犬のデンタルケアについて詳しくはこちらをご覧ください

動物病院での検査と治療

愛犬の口臭のお悩みで来院された場合の、一般的な検査や治療の手順は以下のとおりです。

①口臭の確認と口腔内の視診

口臭の特徴を確認するとともに、口の中を観察し、歯石や歯垢の状態、歯茎の炎症、腫瘍の有無などを確認します。特に口腔内の悪性黒色腫(メラノーマ)の場合は特徴的な強い口臭を伴うため、入念な確認が必要です。

②歯周病の評価

歯肉炎の程度や歯周病菌の数を調べるための検査などを実施します。この検査により、歯周病の進行度を正確に把握することができます。

③治療計画の策定

検査結果に基づき、治療方針を決定します。

・軽度の場合:セルアップオーラルなどのサプリメントの使用や、デンタルケアグッズの活用をご提案します。これにより口腔内環境の改善を図ります。

・重度の場合:専門的な歯周病治療が必要となります。

セルアップオーラルの製品ページはこちらをご覧ください

④手術対応(必要に応じて)

重度の歯周病や腫瘍が見つかった場合には、外科手術を検討します。

口の中のトラブルは、口だけでなく全身の健康状態にも影響します。また、早期に治療を始められれば、治療の選択肢が広がるだけでなく、愛犬への負担も最小限に抑えられます。そのため、少しでもニオイに違和感があれば、早めに動物病院を受診することをお勧めします。

まとめ

犬の口臭でお悩みの飼い主様は多くいらっしゃいます。その原因は多岐にわたりますが、ほとんどが歯周病によるものです。歯周病はご家庭でのケアが重要になるので、今回ご紹介した対策をぜひ試してみてください。

また、歯周病をはじめとする口腔内の病気や内臓疾患は、早期発見・早期治療が鍵となります。少しでも口からのニオイが強くなったり、普段と違うニオイを感じたら早めに動物病院を受診しましょう。

◼️以下の関連記事もご覧ください

犬や猫の糖尿病について

犬と猫の健康診断について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

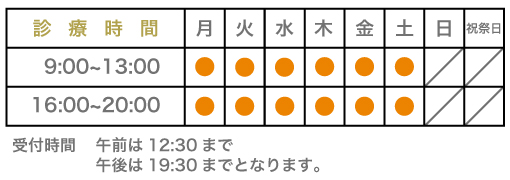

【年末年始休診のお知らせ】

ナガワ動物病院です

誠に勝手ながら、年末年始の診療は上記の通りお休みさせていただきます。

新年は1月4日(土)からは通常通り暦通りの診察を致します。

この間の救急は、提携救急病院へご連絡ください。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。

休診期間にも定期的に点滴や包帯など処置が必要な方は、事前に飼い主様に相談して対応させていただきます。

どうしても当院に御用のある患者様は、留守番電話にメッセージをお願いいたします。

可能な限り対応させていただきます。

ホテルご利用の方は、休診期間の間は窓口を午前10時から11時に限定させていただきたく存じます。

ご迷惑おかけしますが、時間内に来院できない際は、出発の前日お預け、帰宅の翌日お迎えの予約にして対応いただくようお願いいたします。

本年も大変お世話になりました。

みなさま、よいお年をお迎えください。

2025年も精一杯頑張ます、よろしくお願いいたします。

スタッフ一同

03-3926-9911

————————

【提携病院】

ER練馬(谷原):03-6913-4160

URL:https://er-animal.jp/er_nerima/

F&S動物病院(往診・電話相談):03-5941-2552

URL:https://help-life.info/

【獣医師監修】犬や猫が嘔吐!┃すぐ病院に行くべき症状と対処法

犬や猫を飼っていると、一度は嘔吐の場面に遭遇することがあるかもしれません。ゲーゲーと吐く様子をみると、「何か変なものでも食べたのかな…」「このまま吐き続けたらどうしよう…」と不安になる飼い主様も多くいらっしゃるかと思います。嘔吐はさまざまな原因で起こり、一時的な問題のケースもあれば、深刻な病気が隠れているケースもあります。

今回は、犬や猫がなぜ吐くのかをご説明したうえで、すぐに動物病院を受診すべき危険な症状や、ご家庭でできる応急処置などをお伝えします。

1.犬や猫の嘔吐が起こる主な原因とは

2.すぐに病院に行くべき危険な嘔吐の症状

3.自宅でできる応急処置と観察のポイント

4.嘔吐を予防するための日常的な注意点

5.まとめ

犬や猫の嘔吐が起こる主な原因とは

犬や猫では、次のような原因によって嘔吐が起こります。

〈一般的な原因〉

・食べすぎ

・早食い

・ストレス

・生理的なもの(猫)

・異物誤食 など

〈病的な原因〉

・胃腸の病気:慢性腸症、消化器型リンパ腫、炎症性ポリープ

・感染症:サルモネラやカンピロバクターなどの細菌、パルボウイルスやコロナウイルスなどのウイルス、回虫やコクシジウムなどの寄生虫

・内臓の病気:胆嚢粘液嚢腫、膵炎、肝炎、腎臓病、肝臓病

・ホルモンの病気:甲状腺機能亢進症

・アレルギー:食物アレルギー

特に猫については、健康でもよく吐く動物だと認識されている飼い主様が多いかもしれません。しかし、吐く原因として病気が隠れている可能性もあります。病気の有無はご家庭で判断するのが難しいため、次の項目で挙げる危険な症状が見られた場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

すぐに病院に行くべき危険な嘔吐の症状

この項目でお伝えする嘔吐は、特に危険性が高いものです。

・未消化物が混ざっている

胃に到達する前に吐き出している、あるいは胃の消化機能が落ちている可能性があります。食べてすぐに吐くようであれば、食道の運動機能がうまく働いていないことが原因として考えられ、嘔吐ではなく吐出かもしれません。

・胆汁(黄色い液体)が混ざっている

胆汁が混ざった嘔吐は、空腹時間が長すぎることが原因の場合があります。ただし、頻繁に見られる場合は胃腸の病気が疑われます。

・血液が混ざっている

胃や腸で出血している可能性があります。血液というと赤い色をイメージされるかもしれませんが、場所によっては黒や茶色のケースもあり、その場合は特に緊急性が高いです。

・異物が混ざっている

異物を誤って食べてしまった可能性があります。異物が排出されない場合、手術が必要になることがあります。

・一日に何度も嘔吐をする

嘔吐が続くと身体の水分が失われ、脱水症状がみられることもあります。とても危険な状態で、すぐに補液などで水分を補う必要があります。

・嘔吐以外の症状がある

下痢、元気や食欲の低下、発熱、貧血など、別の症状も伴っている場合、何らかの病気が疑われます。

これらの症状がある場合、自己判断を避け、速やかに動物病院を受診してください。

自宅でできる応急処置と観察のポイント

愛犬・愛猫が嘔吐した際、どう対処すればよいか迷う飼い主様もいらっしゃるかと思います。まず、獣医師に相談することが重要ですが、ご家庭で次のような応急処置を行うことで、症状の悪化を防ぐ助けになります。

・絶食

半日から一日ほど一時的に食事を控え、胃腸を休ませます。なお、絶食を行う場合は自己判断で行わず、必ず獣医師の指示の元行うようにしましょう。

・水分補給

嘔吐が治まった後に、新鮮で人肌程度の温度の水を用意し、少量ずつ様子を見ながら飲ませます。ただし、嘔吐直後に水分を与えると再度嘔吐したり、誤嚥性肺炎のリスクがあるため、必ず愛犬愛猫が落ち着いてから与えるようにしましょう。

これらの処置に加えて、ご家庭で嘔吐の様子を観察・記録しておくことで、診断の際に獣医師がより正確に原因を特定する助けになります。以下のポイントを参考に、嘔吐時の情報をまとめておきましょう。また、嘔吐の様子を写真や動画で撮影していただくと、より正確に情報が伝わります。

・嘔吐の回数:一日一回、一時的なもの、複数回、長期間続くか

・性状:吐いた内容物に未消化の食べ物、胆汁、血液、異物が混ざっているか

・吐くタイミング:食後すぐか、食事とは関係なく起こるか

・その他:フードの変更や直前の誤食など、何か思い当たることがないか、体重が減っていないか

特に猫の場合、嘔吐ではなく吐出が多いことがあります。そのため、吐き方の様子や内容物をしっかり観察することが重要です。当院では、吐出が多い猫に対して食道を通過しやすいフードをご提案することも可能です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

嘔吐を予防するための日常的な注意点

病気ではなく一般的な原因によって起こる嘔吐であれば、ご家庭でのケアで予防が可能です。

・食事管理

食道を通過しやすく、消化に優しいフードを選びましょう。また、フードの規定量を守り、盗み食いを防ぐために適切な場所で保管することも重要です。

・環境管理

適度な運動や遊びを取り入れ、ストレスがたまらないような生活を送りましょう。

さらに、これらの予防に加えて、定期的に動物病院で健康診断を受けることも大切です。診察では、飼い主様からのお悩みをお伺いするだけでなく、各種検査を通じて普段の生活では気付きにくい異常を早期に発見できる可能性があります。

健康診断の重要性について詳しくはこちらをご覧ください

まとめ

嘔吐はさまざまな原因で起こる症状であり、一見問題がなさそうに見えても、重大な病気が隠れている場合があります。特に今回ご紹介した危険な症状が見られた場合は、速やかに動物病院を受診することが大切です。また、必要に応じて応急処置を行い、日々のケアを徹底することで嘔吐を予防することも可能です。日頃の観察とケアを意識し、愛犬・愛猫の健康管理に役立ててみてください。

◼️下記関連記事でもご覧ください

炎症性ポリープについて

異物誤飲について

胆嚢粘液嚢腫について

膵炎について

甲状腺機能亢進症について

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

【獣医師監修】愛犬・愛猫の咳が気になったら┃危険な症状と対処法

犬や猫も私たち人間と同じように咳をすることがあります。突然、「ガッガッ」「ケッケッ」と音を立てていると、苦しそうな様子で心配になりますよね。こうした症状は呼吸器の異常だけでなく、さまざまな病気が関係している場合があり、動物の種類によってその性質や原因が異なります。そのため、早めに検査を受けて原因を特定し、適切な対処をすることが大切です。

今回は、犬と猫それぞれの咳について、その原因とともに、特に緊急性が高い症状やご家庭でできるケアの方法を詳しくお伝えします。

1.犬と猫の咳の違いとは

2.犬の咳が出る主な原因と症状

3.猫の咳が出る主な原因と症状

4.すぐに病院へ行くべき危険な症状

5.自宅でできる観察と応急ケア

6.検査と治療

7.咳を予防するための日常的な注意点

8.まとめ

犬と猫の咳の違いとは

犬と猫の咳は、音や頻度、原因となる病気に特徴的な違いがあります。

〈犬の咳の特徴〉

犬の咳は比較的大きな音で、乾いた咳や湿った咳などバリエーションが豊富です。心臓病や気管支炎が原因となることが多く、慢性的に症状が続くケースが一般的です。

また、短頭種(パグやフレンチ・ブルドッグなど)では、顔の構造が影響して気管虚脱が起こりやすいことが知られています。

〈猫の咳の特徴〉

猫の咳は犬に比べると静かで、ヘアボールを吐き出す仕草に似ているため見分けが難しい場合があります。鼻や喉の感染症や猫喘息によるものが多く、急激に症状が現れることが特徴です。

犬の咳が出る主な原因と症状

犬で咳を引き起こす主な原因は以下の通りです。

1.気管虚脱

短頭種で多く見られ、気管がつぶれることで「ガーガー」というガチョウの鳴き声のような咳をします。重症化すると呼吸困難になるため注意が必要です。

気管虚脱について詳しくはこちらをご覧ください

2.心臓病

高齢犬で特に多いのが僧帽弁閉鎖不全症です。最初は「ケッケッ」と乾いた音ですが、徐々に「ガッガッ」「ゲーゲー」と湿った音に変わります。

僧帽弁閉鎖不全症について詳しくはこちらをご覧ください

3.感染症

ケンネルコフなど、細菌やウイルスの感染症が原因です。乾いた音のこともあれば、湿った音がすることもあります。

4.異物誤飲

喉や気管に異物が詰まると、「ガッガッ」と咳をし、吐き出そうとします。完全に詰まった場合は命に関わるため、早急な対応が必要です。

異物誤飲について詳しくはこちらをご覧ください

猫の咳が出る主な原因と症状

猫で咳を引き起こす主な原因は以下の通りです。

1.喘息

環境中のアレルゲン(ホコリや花粉など)に反応し、突然首を伸ばして「ゼーゼー」と苦しそうに息をします。

2.心臓病

高齢猫で特に多いのが肥大型心筋症です。息苦しくなり、口を開けて呼吸することもあります。

肥大型心筋症について詳しくはこちらをご覧ください

3.感染症

ウイルス性鼻気管炎などで、鼻水やくしゃみを伴うこともあります。

なお、猫では舐めとった毛が胃の中で球状に固まり(ヘアボール)、嘔吐するように身体の外へ出すことがあります。これは病的な咳ではなく、生理的な現象ですので心配はいりません。

すぐに病院へ行くべき危険な症状

次のようなケースでは緊急性が高いので、速やかに動物病院を受診することをお勧めします。

・呼吸が苦しそう

重度の咳によって酸素をうまく取り込めないと、とても危険です。歯茎などの粘膜の色が青白くなることもあります。特に高齢の犬・猫や短頭犬種では容態が急変しやすいので、注意が必要です。

・食欲や元気がない

呼吸器だけでなく、全身に何らかの不調がある可能性があります。若い動物ほど容態が急変しやすいので、注意が必要です。

夜間や休日にこのような症状がみられた場合に備え、あらかじめ夜間や休日診療に対応している動物病院を調べておくことが大切です。

一方で、咳以外の症状がない、一時的な咳で治まっている、異物誤飲の可能性がない場合には、次の項目でご紹介する応急ケアを行いながら、ご自宅で様子を観察してみてください。

自宅でできる観察と応急ケア

咳が出る場合には、ご家庭でその様子をよく観察していただくことが重要になります。具体的には、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

・咳の頻度:1日に何回程度か

・咳のタイミング:運動後や食後、突然発生するのか

・咳の性状:乾いた音か、湿った音か

自宅でこうした症状がみられても、動物病院では緊張して咳が出なくなることもあります。そのため、受診の際には、咳をしている様子を動画で撮影しておくと診断の参考になり、とても役立ちます。また、体重の定期的な確認も重要です。咳が続く場合、食欲があって普段通り食べていても体重が減少していることがあります。1kg以上の体重減少が見られる場合は、重大な病気が隠れている可能性があるため、獣医師への相談をお勧めします。

あわせて、次のようなケアが応急処置につながるので、ぜひお試しください。

・加湿器を使い、適切な湿度を保つ

・生活スペースの掃除や寝床の洗濯など環境を清潔にする

・運動を控えさせ、安静にさせる

検査と治療

動物病院では、飼い主様に撮っていただいた動画をもとに、身体検査、カフテスト(気管支の刺激による反応を確認)、レントゲン検査、その他必要な検査(エコーなど)を順に実施して、診断を下します。

咳の原因が特定された後、抗生物質や抗炎症薬の投与、アレルギー対策、手術などの治療が行われます。

咳を予防するための日常的な注意点

咳を予防するには、以下のような日常的なケアが大切になります。

・適切な室温管理(25℃程度)

・適切な湿度管理(50~60%)

・清潔な環境維持

・十分な運動や遊び時間を確保し、ストレスを溜めない

犬のケンネルコフや猫のウイルス性上気道炎などの感染症は、ワクチン接種によって予防できるため、スケジュール通りに接種を済ませておくことが大切です。一方、心臓病などワクチンで予防できない病気については、定期的な健康診断を受けることで早期発見・早期治療につなげることができます。

健康診断の重要性について詳しくはこちらをご覧ください

咳の症状は慢性化すると治療が難しくなる場合があるため、気になる症状があれば早めにご相談ください。

まとめ

咳は、いろいろな病気によって起こる呼吸器症状の1つです。中には重大な病気が隠れていることもあるので、緊急性が高いようであればすぐに動物病院を受診しましょう。また、日常的なケアや定期的な健康診断を行うことで、愛犬・愛猫の健康を守ることができます。不安な点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911