前十字靭帯は大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)を結び、歩いたり走ったりするときに膝を安定させる役割を担っています。その靭帯が切れてしまう病気が前十字靭帯断裂で、犬種に限らず発症する可能性があります。膝の関節が安定せずにうまく歩けなくなるため、普段の暮らしに大きな影響を与えてしまいます。

今回は犬の前十字靭帯断裂について、当院での治療法を中心にお伝えします。

原因

前十字靭帯断裂が発生する原因にはいろいろなものが考えられますが、特に加齢が影響するといわれています。年をとるにつれて前十字靭帯がだんだんと劣化し、体重の増加や運動による負荷、急な踏ん張りなどを受け止められなくなると、前十字靭帯断裂を発症します。ラブラドール・レトリーバーやハスキーなどの大型犬に多いといわれていて、特に肥満犬では注意が必要です。

その一方で、トイ・プードルやポメラニアンなどの小型犬でも発症するケースがあります。若い小型犬での発症は、遺伝により膝の関節が脱臼すること(膝蓋骨内方脱臼:パテラとも呼びます)が多く、それに伴って前十字靭帯断裂を発症することが知られています。

犬の膝蓋骨脱臼(パテラ)についてはこちらのページをご覧ください

また、他にもがんや自己免疫性疾患が原因になることもあります。

その場合は、命に関わるケースもあるため、獣医師とよく相談されることをおすすめします。

症状

後ろ足を上げたままの状態になる、びっこをひく、後ろ足を引きずる、などの症状がよくみられます。これらの症状は急に現れることもあれば、じわじわと長い期間続くこともあります。

また治療が遅れると、部分的な断裂であったものが完全な断裂にまで悪化して、立てなくなる危険性があります。さらに、はじめは左右どちらかだけの断裂でも、約50%の犬が両方の足で断裂を起こしてしまうといわれています。

加えて、膝の関節には半月板という軟骨成分が含まれますが、前十字靭帯断裂に続いて半月板が傷つくことで、変形性関節症を発症し強い痛みを感じるケースもあります。

診断

まずは歩き方や座り方を観察するとともに、整形学的検査を行って膝の関節の動きを確かめます。

前十字靭帯が断裂していると、座ったときに足を外に投げ出したり、脛骨が通常より前に出たりする様子がみられます。

その後、X線検査で関節周囲の骨や軟骨の状態を評価して、治療方針を検討します。

治療

健康に歩けるようになるためには、手術により膝の関節を安定させる必要があります。

その術式には様々な種類がありますが、当院ではラテラルスーチャー法(人工靱帯を使用した関節外縫)を採用しています。この方法では脛骨に穴をあけて糸を通しますが、糸の通し方を工夫し、骨と擦れないような物質を一緒にかけることで、人工靱帯を切れづらくしています。あわせて人工靱帯の素材(金属製のワイヤーなど)も、断裂の程度や体の大きさによって複数の中から吟味しています。

なお、大型犬の場合は人工靱帯では体重を支えきれず、別の術式(脛骨高平部水平化骨切り術:TPLO)の方が予後が良好であるケースが多いため、二次診療施設をご紹介させていただきます。

また、小型犬でパテラにより前十字靭帯断裂が起こっていると考えられるケースでは、まずはパテラそのものを手術によってしっかりと治療することが大切です。

術後はご自宅でもしばらく安静に過ごしていただき、膝に負担をかけないようにすることが重要です。この病気は人間でもよく起こりますが、リハビリに膨大な時間と労力を要する怪我として知られていて、仮にスポーツ選手であれば競技を引退するレベルの致命傷になってしまいます。犬においても同様で、以前と同じように歩けるようになるには術後管理を徹底し、長い時間をかけて少しずつ回復させていく必要があります。

予防法やご家庭での注意点

前十字靭帯断裂はそのままにしていても自然には治らないので、早期発見・早期治療が肝心です。

特に膝のエコー検査は麻酔も必要なく、関節の状態を詳しく知ることができるので、小型犬・大型犬を問わず、症状がなくても定期的に実施することをお勧めします。

またエコー検査は、靭帯や半月板の損傷の発見だけでなく、滑車溝(膝の骨を安定させるくぼみで、パテラの発症に関わる)の深さの把握にも有用です。

加えて、関節への負担を和らげるため、フローリングに滑りにくいマットなどを敷くことや体重管理を行い、不用意に太らせないことも重要です。

まとめ

前十字靭帯断裂は、中〜高齢の大型犬に多いといわれていますが、小型犬でも発症するため、後ろ足の様子がおかしいようであれば、早めに動物病院を受診するようにしましょう。また、予防のためには足にかかる負荷を減らすために、適切な食事管理と適度な運動により愛犬の適切な体重管理をすることが重要です。

前十字靭帯断裂について、疑問点や気になることがあれば、当院までご相談ください。

◼️整形外科に関しては下記の記事でも解説しています。

犬の橈尺骨骨折について

犬のレッグ・ペルテスについて

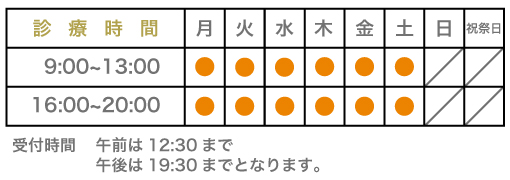

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

The epidemiology of cruciate ligament rupture in an insured Swedish dog population – PMC (nih.gov)

犬と猫の膵炎について┃犬の場合は急に激しい症状が現れ、猫の場合は軽度の症状が長期間続く

膵炎とは、膵臓というお腹のなかにある臓器に炎症が起こる病気です。膵臓は消化酵素を分泌する役割を担っており、炎症によって様々な消化器症状を引き起こします。猫の場合は、軽度の症状が長期間続くことが多いのに対し、犬の場合は急に激しい症状が現れ、命に関わることもあるため、特に注意が必要です。

今回は犬と猫の膵炎に関して、その原因や症状、当院での診断・治療法をお伝えします。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.予防法やご家庭での注意点

6.まとめ

原因

犬の膵炎は以下の原因で発症すると考えられています。

・高脂肪食の与えすぎ:ただし猫の場合、高脂肪食は発症と関係がないと考えられています。

・遺伝:テリア系やコッカー・スパニエルなどは発症しやすい犬種として知られています。

・肥満

・特定の薬剤による副作用:L-アスパラギナーゼ(抗がん剤)、臭化カリウム(抗てんかん薬)など。

・ホルモンの病気:副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、甲状腺機能亢進症、糖尿病を持病にもつ場合、膵炎の併発リスクが高まります。

■関連記事はこちらをご覧ください

犬のクッシング症候群について┃様々な病気を併発する

猫の甲状腺機能亢進症について┃食べても痩せる

犬や猫の糖尿病について│肥満や不適切な食事が原因になることも、退院後も飼い主さんの協力が不可欠

症状

犬の膵炎では、激しい嘔吐が一般的です。その他にも、食欲がなくなったり、下痢をしたり、お腹が痛くなったり、発熱したりする場合もあります。特に膵炎によってお腹が痛くなると、「祈りのポーズ」と呼ばれる、伏せた状態からお尻だけを上げた姿勢をとることが特徴です。さらに重症化すると、脱水症状や呼吸困難などの症状が現れることもあります。多くの犬では、こうした症状が急に現れます。

近年では猫の膵炎も増加していますが、犬よりも兆候が軽微で発見が難しい傾向があります。

診断

膵炎の診断には、聴診・触診、血液検査、超音波検査が重要です。

・聴診・触診

まず、右の上腹部を触ります。犬が痛みを感じた場合、お腹にぐっと力が入ったり、怒ったりします。聴診では、腸音の変化を観察します。

・血液検査

Spec cPL(膵臓から分泌されるリパーゼの量を測定する項目)やCRP(炎症反応を見る項目)などを検査しますが、数値が高いからといって必ずしも膵炎とは限りません。膵臓がんや多臓器不全の可能性も考えられるため、症状やその他の検査結果も踏まえて総合的に判断する必要があります。

・超音波検査

膵臓の大きさ、脂肪組織の状態、十二指腸壁の厚みなどを観察します。特に十二指腸の「コルゲートサイン」と呼ばれる腸壁のヒダ状変化がみられる場合は、膵炎の可能性が高いと判断できます。犬や猫の膵臓は胃や十二指腸に沿う部分があり、検査には技術が必要ですが、当院では長年の経験により正確な検査が可能です。

その他にも、レントゲン検査(診断の補助として)や併発疾患(ホルモンの病気など)に関する検査を行うこともあります。

治療

急性の膵炎は一刻も早く脱水や嘔吐といった症状を和らげる必要があるため、当院では入院での治療をご提案しています。その後、輸液療法で脱水を改善し、痛み止めや抗生物質を投与します。

犬の場合、膵炎急性期の治療薬(ブレンダZ)が効果的ですが、猫の場合は犬よりも有効成分の代謝が早く、処方量が多くなるため、飼い主様の経済的な負担が大きくなる可能性があります。

また、ホルモン疾患を併発している場合は、ステロイド剤の投与ができない点にも注意が必要です。

中長期的な治療としては、低脂肪食に切り替える食事療法があります。この治療法を成功させるためには、飼い主様のご協力が不可欠です。犬の場合は嗜好性も考慮する必要があり、急な変更は拒食を招く可能性もあるため、特にシニア犬の場合は徐々に低脂肪食に切り替えることをおすすめします。

予防法やご家庭での注意点

犬の膵炎は、肥満や高脂肪食の過剰摂取など、日常生活習慣が原因で起こることが多いため、適切な食事管理と適度な運動による予防が重要です。

猫の場合は発見が難しいことから、定期的な健康診断を受けることが予防につながります。

犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…

まとめ

犬の膵炎は容態が急変することが多い病気なので、早期発見・早期治療がとても重要です。嘔吐などの症状に気づいたら、速やかに動物病院を受診しましょう。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Pancreatitis in Cats – PMC (nih.gov)

New insights into the etiology, risk factors, and pathogenesis of pancreatitis in dogs: Potential impacts on clinical practice – PMC (nih.gov)

犬のクッシング症候群について┃様々な病気を併発する

クッシング症候群は副腎皮質機能亢進症とも呼ばれる病気で、副腎からステロイドホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌され、体にさまざまな異変が現れます。この病気そのものだけでなく、関連してさまざまな病気の発症につながる危険性があるため、早めに対処することが重要です。

今回は犬のクッシング症候群について、注意すべき症状や当院での治療法を中心にお伝えします。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.予防法やご家庭での注意点

6.まとめ

原因

クッシング症候群は多くが下垂体(脳の近くにあり全身のホルモンをコントロールする器官)の腫瘍によって発生し、下垂体から命令を受けた副腎皮質がコルチゾールというホルモンを過剰に産生してしまうことが原因となります。

それ以外にも、まれに副腎自体の腫瘍によって発症することもあります。

また、中高齢の犬に多く、どんな犬種でも発症する可能性があります。

症状

この病気の一番の問題点は、ストレスを感じたときに体を守るために産生されるホルモンが、ストレスを感じていないのに出てしまうことです。そのため、以下のような症状が現れます。

例1)ご飯を食べられなくなるというストレスから過食になる

→肝臓の腫大や脂肪の蓄積

例2)いつ襲われるかわからないというストレスを感じる

→骨のカルシウムを血液中に溜め込むことによる骨粗鬆症

これらの変化によって、糖尿病、膵炎、骨粗鬆症、胆嚢粘液嚢腫などの病気に発展し、命の危険につながる可能性もあります。

■糖尿病と膵炎については以下のページでも解説しています

犬や猫の糖尿病について│肥満や不適切な食事が原因になることも、退院後も飼い主さんの協力が不可欠

犬と猫の胆嚢粘液嚢腫について┃初期症状が分かりづらいため定期的な健康診断が重要

それ以外に、かゆみを伴わない左右対称の脱毛も一般的です。同じような症状にアロペシアXという病気でもみられるため、その区別が重要になります。アロペシアXと診断されたものの実はクッシング症候群だった、というケースも一定数存在しています。

診断

クッシング症候群の診断にはエコー検査が有効です。

当院の健康診断では左右の副腎をエコーで確認しており、副腎が肥大している場合は自覚症状がなくても詳しく検査を行い、確定診断につなげています。エコー検査の後はACTH(副腎皮質刺激ホルモン)刺激試験を実施し、診断がつかない場合は低用量デキサメサゾン抑制試験に移ります。

私たちは、クッシング症候群が見逃され、糖尿病や膵炎などほかの病気を併発し、苦しむ犬を数多く見てきました。そのため当院では、症状が出る前に未然に防ぎたいという思いから、可能な限り早くこの病気を発見できるように努め、確定診断をつけることを常に意識しています。

治療

治療には投薬と手術の2つの選択肢がありますが、当院ではまず投薬による治療を試みています。

治療薬はトリロスタン(アドレスタン)という成分を含むもので、コルチゾールの合成を妨げる作用があります。投薬による治療で症状がコントロールできない場合は、ミトタンという別の成分を含む薬に変更することもあります。

投薬は一生涯続くため、飼い主様のご協力も不可欠です。飼い主様と病院が密に連携をとり、愛犬にとって最良の治療を進めていく必要があります。

他の病院でトリロスタンによる治療がうまくいかない場合は、ぜひ一度当院までご相談ください。

手術は、副腎が確実に腫瘍化している際に選択肢として挙がりますが、犬の副腎は人間と比べてサイズが小さいため手術にリスクが伴います。そのため、手術が適応となるような大きさであっても投薬治療を選択するケースもあります。

予防法やご家庭での注意点

犬と猫のクッシング症候群は、残念ながら完全な予防方法はまだ確立されていません。

特に中高齢の犬猫は発症リスクが高いため、定期的な健康診断を受け早期発見・早期治療に努めましょう。また、若いうちから定期的に健康診断を受けることで、過去の検査結果と比較しわずかな変化に気づきやすく、早期発見につなげることができます。

ぜひ、愛犬や愛猫の健康を守るために、定期的に健康診断を受けることをおすすめします。

犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…

まとめ

クッシング症候群はコルチゾールが過剰に分泌されることで、ストレスに関わる症状が現れる病気です。クッシング症候群に伴って糖尿病や膵炎などを発症してしまうと、命の危険に関わることもあるので、早期診断・早期治療を心がけましょう。

何か少しでも気になることがあれば、いつでも当院までご相談ください。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Diagnosis of Spontaneous Canine Hyperadrenocorticism: 2012 ACVIM Consensus Statement (Small Animal) – Behrend – 2013 – Journal of Veterinary Internal Medicine – Wiley Online Library

猫の甲状腺機能亢進症について┃食べても痩せる

甲状腺は喉の近くにある器官で、代謝をコントロールする甲状腺ホルモンを分泌しています。甲状腺機能亢進症は中高齢の猫に多く、甲状腺ホルモンが正常よりもたくさん分泌されることで、痩せているのに食欲がある、攻撃的になるなどの症状が現れます。一見すると元気で健康のように思えますが、病気が悪化すると活動性が過剰になりすぎてしまうため、早期に発見して治療を始める必要があります。

今回は猫の甲状腺機能亢進症について、原因や症状だけでなく、当院での治療法を解説します。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.予防法やご家庭での注意点

6.まとめ

原因

甲状腺機能亢進症は、10歳以上の多くの猫で認められる、中高齢の猫ではとても一般的な病気です。

この病気が起こる原因は詳しくわかっていませんが、年齢や食事内容、飼育環境などの要素が複雑に関係していると考えられています。いくつかの原因によって良性の過形成(甲状腺細胞が増殖して甲状腺が大きくなること)に進行すると、甲状腺ホルモンが過剰に産生・分泌されはじめます。

症状

甲状腺機能亢進症によくみられる症状として、食欲の増加や体重減少(特に筋肉量の低下)がみられます。これがいわゆる「よく食べるのに痩せる」状態です。

その他には、多飲多尿、攻撃的になる、よく鳴くといった症状も現れます。また、甲状腺機能亢進症の猫では、心拍数が激増することから肥大型心筋症や高血圧症が認められることがあります。

猫の肥大型心筋症について┃7歳以上の3割ほどが発症

診断

甲状腺機能亢進症の診断には主に血液検査を行います。血液検査ではホルモンの数値(tT4と呼ばれる項目)を測定します。甲状腺機能亢進症の猫では90~95%でtT4値が上昇することが知られています。そのため、tT4の測定結果は診断を下す上で非常に重要な指標となります。

また、実際に猫の首元を触って甲状腺が腫れていないかを確認したり、超音波検査を追加で実施したりすることもあります。

ホルモンの数値は、健康診断で実際に症状がなくても測定することをお勧めします。

当院では健康診断でオプション項目として追加いただけると、通常より費用を抑えて検査が可能です。

当院の血液検査については、こちらのページでも詳しく解説しています

治療

甲状腺機能亢進症の治療には、投薬、食事療法、手術といった3つの選択肢があります。

・投薬(抗甲状腺薬)

抗甲状腺薬にはチアマゾールという成分が含まれており、この成分は甲状腺ホルモンの合成を阻害する役割を担います。以前は人用の錠剤を猫の体重にあわせて分割して使用していたため、薬の粉に触れてしまうことで、人のホルモンへの影響が懸念されていました。

しかし最近では、割る必要がなく表面もコーティングされている、猫専用の抗甲状腺薬が販売されはじめたので、飼い主様への安全性が高まりました。

・食事療法(ヨウ素制限食)

ヨウ素制限食は、甲状腺ホルモンの元となるヨウ素を少なくしたフードで、投薬とくらべて副作用を最小限に抑えることができるメリットがあります。ただし、猫によっては味が好みではなく専用のフードをあまり食べてくれないケースも多いため、注意が必要です。

・手術

まずは投薬か食事療法から治療を始めますが、これらの治療で改善がみられなければ手術を検討します。ただし、手術で甲状腺を取り除いてしまうと上皮小体機能低下症や甲状腺機能低下症になるリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。

予防法やご家庭での注意点

活動的で元気だから健康、というわけではなく、猫が高齢になったら甲状腺機能亢進症に気をつける必要があります。

気づかぬ間に病気が進行している可能性があるため、定期的に健康診断を受けていただき、早期発見に努めましょう。

犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…

まとめ

甲状腺機能亢進症は中高齢の猫で一般的な病気です。年をとっても活発に動き回ったり、攻撃的になったりする場合にはこの病気の可能性があります。「元気だから大丈夫」と思わず、積極的に動物病院を受診しましょう。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

ノミ・マダニ予防の重要性について┃暖かくなると活発化する

外の気温がだんだんと高くなると、ノミ・マダニがたくさん発生してきます。これらは外部寄生虫と呼ばれ、犬や猫の皮膚について、吸血するとかゆみや皮膚の炎症を生じるだけでなく、人獣共通感染症の原因となる病原体を運ぶ危険性もあるため、予防がとても大切です。

今回はノミ・マダニが発生しやすい場所や予防の重要性などについて、詳しくお伝えします。

当院の予防・健康管理についてのページはこちら

1.ノミ・ダニの発生場所

2.ノミ・マダニ予防が必要な理由

3.ノミやマダニの予防方法

4.ノミ・マダニを見つけたらどうすればいいのか

5.まとめ

ノミ・ダニの発生場所

ノミやマダニは暖かい場所を好み、冬の間はじっとしていますが、春先になると活動を始めます。

主に草むらや藪に棲息しているため、犬とお散歩するときには注意が必要です。また、もともと外にいたノミ・マダニが人の衣服などにくっつき、家の中に連れて帰ってしまうと、カーペットや布団などに棲みついてしまう可能性もあります。

そのため、完全室内飼いの猫でも必ずしも安全ではないことをご理解ください。

ノミ・マダニ予防が必要な理由

ノミやマダニは、動物の皮膚に寄生して血を吸う外部寄生虫です。

〈ノミの場合〉

ノミの唾液に対してアレルギー反応が起きることで皮膚炎を生じます。それ以外にも、瓜実条虫という内部寄生虫やヘモプラズマという原虫を媒介し、健康に悪影響を及ぼすことが考えられます。

〈マダニの場合〉

マダニの場合、吸血による刺激から皮膚炎を起こします。さらにノミよりも大量に吸血するため、多数のマダニが寄生すると貧血を起こすケースもあります。

それ以外にも、バベシアという原虫や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の原因ウイルスを媒介するといわれています。特にSFTSは致死率の高い人獣共通感染症として知られています。この病気は西日本に多く発生していますが、関東地方でも遺伝子検査レベルでは発生しているため、注意が必要です。千葉では2021年に人での感染例も見つかっています。

また最近では2023年で富山で感染例があり、人から人への感染も確認されています。

SFTSについては、こちらのページで詳しく解説しています

このように、ノミ・マダニが寄生すると人や動物に様々な健康被害を及ぼす危険性があるため、予防が重要になります。

ノミやマダニの予防方法

犬や猫のノミ・マダニによる病気を予防するためには、生活環境の見直しとノミ・マダニの駆除薬を適正に使用することが大切です。

〈駆虫薬製品〉

・スポットオン剤

・チュアブル

・錠剤

ノミやマダニは暖かい室内であれば冬でも繁殖する危険性があります。万全にノミ・マダニ予防をするためにも、1年中1ヶ月に1回予防することをおすすめします。

〈生活環境の見直し〉

・掃除機を頻繁にかける

・ペット用品の洗浄

・ベッドや布団を定期的に洗濯する

ノミ・マダニを見つけたらどうすればいいのか

愛犬愛猫にノミが寄生していると、ノミそのものや、毛に付着した黒っぽい糞を見つけることができます。ノミの寄生を発見できたら早めに動物病院を受診して、駆虫薬で治療を始めることをお勧めします。治療後にはシャンプーで皮膚や毛をきれいにすることも大切です。

マダニがついている場合は、飼い主様自身で取ろうとせず、動物病院にご来院ください。マダニは吸血する際に、セメント状の物質を分泌して皮膚に強固に固定します。そのため、自力で取り除こうとすると、マダニの一部が皮膚に残ってしまい、その部分がしこりになり、最悪の場合手術になることもあります。

まとめ

ノミ・マダニが犬や猫に寄生すると、皮膚の問題だけでなく、私たち人に感染しうる病気を引き起こす可能性があります。愛犬愛猫に適したノミ・マダニの予防薬はどれか、予防時期についてなど、気になることがあれば当院までご相談ください。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…

健康診断は、犬や猫が健やかに暮らし、少しでも長い時間をともに過ごすために、必要不可欠な検査です。とはいえ、なぜこうした検査が重要なのか、どんな検査をするのか、検査によって何がわかるのか、よくわからずに受診している飼い主様もいらっしゃるかと思います。

今回は納得して健康診断を受けていただくために、重要性についてお伝えするとともに、当院での検査内容をご紹介します。

1.なぜ健康診断が重要なのか?

2.当院の検査内容

3.健康診断を受ける頻度

4.まとめ

なぜ健康診断が重要なのか?

健康診断は、身体の異常を早期に発見して重症化する前に治療をするため、そして病気の発生そのものを予防するための検査です。これは人だけでなく、動物にも当てはまります。

また、犬や猫の平均寿命は品種によっても異なりますが、令和5年の(一社)ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査によると、だいたい14~16歳くらいと報告されています。人間の平均寿命が80歳以上ということを踏まえると、動物は人よりも4~5倍早く年をとるので、より健康診断が重要になります。

また、軽い風邪やストレスによる下痢・嘔吐などは、症状が現れたときに動物病院を受診して適切な対応さえ取れれば、大きな問題になることは少ないですが、腫瘍や内臓の病気の中には、初期のうちに発見して治療を進めなければ一大事に至ってしまうものもあります。

特に動物の場合、人と違って体の異常を言葉で訴えることができないため、知らぬ間に病気が進行しているケースが多々あります。

さらに、咳や脱毛など、目に見える異常があればわかりやすいのですが、必ずしもそういった症状が出るとは限りません。健康診断では血液検査や画像検査(レントゲン検査やエコー検査)などを行うことで、身体の外には現れていない異常を発見できる可能性もあります。

加えて、たとえ検査の結果大きな問題がなくても、今後その結果をベースに検査を行えるため、健康上の異常にいち早く気づくことができるというメリットもあります。

当院の検査内容

当院では下記の4つのコースを準備していますが、プランは飼い主様のご希望にあわせてオーダーメイドで変更可能ですので、お気軽にご相談ください。

・シンプルコース(血液検査、フィラリア検査)

・ライトコース(シンプル+尿検査)

・おすすめコース(ライト+レントゲン検査+腹部・心臓エコー検査)

・プラチナコース(おすすめ+血圧・心電図)

当院の「【期間限定】健康診断キャンペーン」は、こちらのページをご覧ください

・血液検査

血液検査は血球計算(CBC)と生化学検査に分かれます。血球計算では貧血や炎症の有無などを、生化学検査では内臓に異常がないかを調べます。

・フィラリア検査

フィラリア(犬糸状虫)に感染しているかどうかを調べます。検査方法は、抗原検査とミクロフィラリア検査の2種類があります。

・尿検査

尿の性状を調べて、腎臓や尿管、膀胱などの状態を確認します。

・レントゲン検査

胸部と腹部の内臓の様子を観察します。胸部では心臓や肺、腹部では肝臓や腎臓、消化管などに問題がないかを確認します。あわせて、骨や関節の異常も見つけ出すことができます。

・エコー検査

当院では心臓と腹部(消化管や肝臓、腎臓など)の2箇所を実施しています。

・血圧・心電図

心臓の動きに問題がないか、あるいは内臓の病気などによって高血圧・低血圧になっていないかを確認します。

当院の健康診断については、こちらのページでも詳しく解説しています

大切な愛犬愛猫へのプレゼントとして健康診断を受診される方も多くいらっしゃいます。この機会にいかがでしょうか?

健康診断を受ける頻度

健康診断を受ける頻度については、犬や猫が人間の4~5倍のスピードで年をとることを考えて、当院では若齢の場合は1年に1回、7歳以上の場合は半年に1回の実施をお勧めしています。

まとめ

健康診断は、動物の健康状態を知ることができる有用な検査です。目に見えない病気やケガ、知らぬ間に進行している病気を防ぐためにも、定期的に受診して健やかな暮らしを維持していきましょう。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

令和4年 全国犬猫飼育実態調査|全国犬猫飼育実態調査|一般社団法人ペットフード協会 (petfood.or.jp)

犬と猫のフィラリア症予防について┃通年で予防しよう

動物の感染症で気をつけなければならないものの1つに、フィラリア症(犬糸状虫症)が挙げられます。フィラリア症とは、フィラリア(犬糸状虫)という寄生虫が感染することで引き起こされ、ひとたび感染・発症してしまうと治療は難しいため、予防がとても重要になります。フィラリア症は犬の病気としてよく知られていますが、猫にも感染して症状を示すことがあるので、注意が必要です。

今回は犬と猫のフィラリア症について、その予防を中心にお伝えします。

1.フィラリア症とは

2.フィラリア症予防が必要なわけ

3.フィラリア症の予防法

4.投薬時の注意点

5.まとめ

フィラリア症とは

フィラリア症は、蚊によって媒介される寄生虫の病気です。

犬では、フィラリアの幼虫(ミクロフィラリア)が吸血を介して血液中に移動し、成虫へと成長するとともに、肺の血管や心臓に寄生することで発症します。寄生によって血流に影響を及ぼすことで、呼吸器や循環器に関わる様々な症状が現れます。初期には無症状のこともありますが、一般的には咳や運動を嫌がるといった症状がみられます。

猫もフィラリアに感染しますが、犬と違い成虫がたくさん寄生することはまれです。とはいえ、猫では少し成虫がいただけでも重篤な状態に至ることがあり、3隻(せき:フィラリアの成虫は1隻、2隻と数えます)ほど心臓に詰まると亡くなってしまうともいわれています。また、猫の体内で幼虫や成虫が死滅すると、犬糸状虫随伴呼吸器疾患(HARD)という病気に発展し、咳や嘔吐といった症状を示すだけでなく、突然死することもあります。

フィラリア症予防が必要なわけ

フィラリア症は治療がとても難しい病気です。なぜなら、フィラリア症は成虫の寄生によって症状が現れるため、こうした状態の動物を治療するには、心臓や血管内にいるフィラリア成虫そのものを手術によって摘出する必要があるからです。

しかし、この手術は非常に難易度が高く、経験豊富な獣医師がいて適切な器具が揃っていても、必ずしも安全というわけではありません。

また、フィラリア成虫の寄生によって三尖弁がうまく閉じなくなると、大静脈症候群という状態に陥ってしまい、2日ほどで死に至ってしまう危険性もあります。

一方で、フィラリアが幼虫の状態であれば、予防薬によって成虫になる前の段階で駆虫し、発症を防ぐことができます。

これらのことから、フィラリア感染を未然に防ぐためには、フィラリア予防が非常に重要であると言えます。

フィラリア症の予防法

予防薬は、予防注射のように年1回の投与で通年予防できるものや、定期的に投薬が必要なものなどがあります。

当院の場合、犬では投与し忘れを防止でき、フィラリアが成虫化するリスクを少なくするためにも、年1回の注射による予防をお勧めしています。一方で、猫では通院と投薬がストレスになってしまうこともあるため、3カ月に1回の投薬をお勧めしています。

また、地域によっても異なりますが、当院がある地域では2023年の秋ごろも暑かったため、11月後半まで蚊が発生していました。そのため投与方法にかかわらず、通年での予防が望ましいと考えています。

なお、予防薬にはノミ・ダニ予防を兼ねたものが一般的になりつつありますが、あえてフィラリアとノミマダニの予防薬を分けることで、何が原因で体調を崩しているのか判断しやすくなるというメリットもあるため、当院では別々に分けて予防する方法をご案内することも可能です。

「ノミ・マダニ対策」については、こちらのページをご覧ください

投薬時の注意点

「マンションの高層階は蚊が侵入しにくいからフィラリア予防は行わなくても大丈夫」と仰る飼い主様もいらっしゃいますが、蚊は人や動物、衣服、荷物に紛れ込んでいたり、エレベーターで地上から上ってきてしまう可能性もあります。そのため、マンションの高層階にお住まいで完全室内飼育だとしても、しっかりと予防することをお勧めします。

また、フィラリア症の予防薬は感染から約1カ月後の幼虫をターゲットにしていますが、それとは別にリーチバック効果があるともいわれています。これは投薬の遅れや忘れを取り返す効果のことで、仮に投薬を1、2回忘れてしまい感染の心配がある場合でも、その後投薬し続けることで未成熟虫(通常の予防薬が駆虫できるよりも大きな虫体)を駆除できることがわかっています。投薬の忘れによる感染・発症を防ぐためにも、間をあけずに通年投薬し続けることはメリットがあるといえます。

まとめ

フィラリア症は治療が難しいため、しっかりと予防して発症させないことがとても大切です。また動物は人間よりも圧倒的に早く年をとるため、その他の病気にも注意が必要です。特に猫では3カ月に一度、フィラリア治療薬を投薬するタイミングで、健康チェックをすることをお勧めします。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

2018-AHS-Canine-Guidelines.pdf (heartwormsociety.org)

犬の肛門周囲瘻について┃肛門部を床や地面にすりつけような様子がみられる

肛門周囲瘻(こうもんしゅういろう)とは、お尻の周りに瘻管(ろうかん)と呼ばれる穴ができる病気です。この病気自体が死に直結することはありませんが、再発を繰り返すことで潰瘍や出血が生じ、生活の質(QOL)が低下する原因になってしまいます。また、お尻の周りにできる腫瘍(肛門周囲腺腫や肛門嚢アポクリン腺癌など)によって症状が現れている可能性もあるため、検査をしてみなければ楽観視はできない病気です。

今回は犬の肛門周囲瘻について、原因やよくみられる症状とともに、当院での治療法をご紹介します。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.ご家庭での注意点や予防法

6.まとめ

原因

詳しい原因はわかっていませんが、現在では遺伝や免疫が関わっていると考えられています。

特にジャーマン・シェパードで発症しやすいことがよく知られています。それ以外の犬種でも、中高齢の雄に多いといわれています。

また、食物アレルギーが発症に関係するともいわれているため、特定の食品を摂取するとかゆみなどの症状が現れる犬では注意が必要です。

症状

お尻の周りにいくつかの瘻管ができ、炎症が生じることで、かゆみや不快感を覚えます。そのため、お尻を床などに擦りつけたり、舐めたり、かじったりといった様子がみられます。

炎症が長期にわたると出血や潰瘍が生じ、次第に便が出にくくなったり、傷口から二次感染を起こしたりするケースもあります。

診断

お尻の状態を目視で確認することで、ある程度の推測は可能です。

ただし、肛門周囲腺腫や肛門嚢アポクリン腺癌といったお尻の周りにできる腫瘍でも同じような症状がみられるため、皮膚の組織を一部採り、顕微鏡で調べる必要があります。

さらに、食物アレルギーが関わるとされているため、アレルギーの検査をする場合もあります。

治療

治療は内科療法と外科療法に分かれます。

まずは免疫抑制剤で炎症反応を抑え、食物アレルギーがある場合は食事内容を変更して様子をみます。二次感染がある場合は、抗菌薬をあわせて投与します。

こうした内科療法を実施しても再発を繰り返す場合は、手術によって病変部分を取り除く必要があります。またその際には、会陰筋群(お尻の周りの筋肉)を極力傷つけないように注意が必要です。

術後は傷口から感染が広がらないよう、肛門に便がついたらすぐにきれいにすることが肝心です。特に下痢の場合は汚染が広がりやすいので、念入りにお尻を拭くように心がけましょう。

ご家庭での注意点や予防法

ジャーマン・シェパードは遺伝的に肛門周囲瘻を発症しやすいため、お尻の様子に注意しましょう。

また、肛門に限らず擦る・舐めるなどの行動がみられる場合には、アレルギーの検査を実施したり、検査結果に応じて食事内容を切り替えたりするなどの対策が有効です。

まとめ

肛門周囲瘻はジャーマン・シェパードに多い病気で、自然に治ることはないため、早期発見・早期治療が重要です。かゆみを覚えている場合は食物アレルギーが隠れている可能性もあるので、思い当たる節があればアレルギーの検査をしてみることをお勧めします。

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

Canine Perianal Fistulas: Clinical Presentation, Pathogenesis, and Management – ScienceDirect

犬の前十字靭帯断裂について┃大型犬に限らず小型犬でも発症する関節疾患

前十字靭帯は大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)を結び、歩いたり走ったりするときに膝を安定させる役割を担っています。その靭帯が切れてしまう病気が前十字靭帯断裂で、犬種に限らず発症する可能性があります。膝の関節が安定せずにうまく歩けなくなるため、普段の暮らしに大きな影響を与えてしまいます。

今回は犬の前十字靭帯断裂について、当院での治療法を中心にお伝えします。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.予防法やご家庭での注意点

6.まとめ

原因

前十字靭帯断裂が発生する原因にはいろいろなものが考えられますが、特に加齢が影響するといわれています。年をとるにつれて前十字靭帯がだんだんと劣化し、体重の増加や運動による負荷、急な踏ん張りなどを受け止められなくなると、前十字靭帯断裂を発症します。ラブラドール・レトリーバーやハスキーなどの大型犬に多いといわれていて、特に肥満犬では注意が必要です。

その一方で、トイ・プードルやポメラニアンなどの小型犬でも発症するケースがあります。若い小型犬での発症は、遺伝により膝の関節が脱臼すること(膝蓋骨内方脱臼:パテラとも呼びます)が多く、それに伴って前十字靭帯断裂を発症することが知られています。

犬の膝蓋骨脱臼(パテラ)についてはこちらのページをご覧ください

また、他にもがんや自己免疫性疾患が原因になることもあります。

その場合は、命に関わるケースもあるため、獣医師とよく相談されることをおすすめします。

症状

後ろ足を上げたままの状態になる、びっこをひく、後ろ足を引きずる、などの症状がよくみられます。これらの症状は急に現れることもあれば、じわじわと長い期間続くこともあります。

また治療が遅れると、部分的な断裂であったものが完全な断裂にまで悪化して、立てなくなる危険性があります。さらに、はじめは左右どちらかだけの断裂でも、約50%の犬が両方の足で断裂を起こしてしまうといわれています。

加えて、膝の関節には半月板という軟骨成分が含まれますが、前十字靭帯断裂に続いて半月板が傷つくことで、変形性関節症を発症し強い痛みを感じるケースもあります。

診断

まずは歩き方や座り方を観察するとともに、整形学的検査を行って膝の関節の動きを確かめます。

前十字靭帯が断裂していると、座ったときに足を外に投げ出したり、脛骨が通常より前に出たりする様子がみられます。

その後、X線検査で関節周囲の骨や軟骨の状態を評価して、治療方針を検討します。

治療

健康に歩けるようになるためには、手術により膝の関節を安定させる必要があります。

その術式には様々な種類がありますが、当院ではラテラルスーチャー法(人工靱帯を使用した関節外縫)を採用しています。この方法では脛骨に穴をあけて糸を通しますが、糸の通し方を工夫し、骨と擦れないような物質を一緒にかけることで、人工靱帯を切れづらくしています。あわせて人工靱帯の素材(金属製のワイヤーなど)も、断裂の程度や体の大きさによって複数の中から吟味しています。

なお、大型犬の場合は人工靱帯では体重を支えきれず、別の術式(脛骨高平部水平化骨切り術:TPLO)の方が予後が良好であるケースが多いため、二次診療施設をご紹介させていただきます。

また、小型犬でパテラにより前十字靭帯断裂が起こっていると考えられるケースでは、まずはパテラそのものを手術によってしっかりと治療することが大切です。

術後はご自宅でもしばらく安静に過ごしていただき、膝に負担をかけないようにすることが重要です。この病気は人間でもよく起こりますが、リハビリに膨大な時間と労力を要する怪我として知られていて、仮にスポーツ選手であれば競技を引退するレベルの致命傷になってしまいます。犬においても同様で、以前と同じように歩けるようになるには術後管理を徹底し、長い時間をかけて少しずつ回復させていく必要があります。

予防法やご家庭での注意点

前十字靭帯断裂はそのままにしていても自然には治らないので、早期発見・早期治療が肝心です。

特に膝のエコー検査は麻酔も必要なく、関節の状態を詳しく知ることができるので、小型犬・大型犬を問わず、症状がなくても定期的に実施することをお勧めします。

またエコー検査は、靭帯や半月板の損傷の発見だけでなく、滑車溝(膝の骨を安定させるくぼみで、パテラの発症に関わる)の深さの把握にも有用です。

加えて、関節への負担を和らげるため、フローリングに滑りにくいマットなどを敷くことや体重管理を行い、不用意に太らせないことも重要です。

まとめ

前十字靭帯断裂は、中〜高齢の大型犬に多いといわれていますが、小型犬でも発症するため、後ろ足の様子がおかしいようであれば、早めに動物病院を受診するようにしましょう。また、予防のためには足にかかる負荷を減らすために、適切な食事管理と適度な運動により愛犬の適切な体重管理をすることが重要です。

前十字靭帯断裂について、疑問点や気になることがあれば、当院までご相談ください。

◼️整形外科に関しては下記の記事でも解説しています。

犬の橈尺骨骨折について

犬のレッグ・ペルテスについて

当院の診療予約はこちら

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

The epidemiology of cruciate ligament rupture in an insured Swedish dog population – PMC (nih.gov)

【期間限定】健康診断キャンペーン

2024年健康診断キャンペーンを3月から開始いたします!!

ワンちゃんネコちゃんの体調に不安がある方も、今は健康であるとご認識の方もこの機会にご予約ください。

=健康診断について=

健康に見えるペットに、動物病院で健康診断を受けさせる必要はあるのだろうか?

とお考えではないでしょうか?

実は健康な時こそ健康診断を受けたほうがいいんです。

当院も参加している、Team HOPE|ペットの健康管理に対する意識・実態調査 では

7歳以上の犬で44%(7歳未満は18%)、7歳以上の猫で47%(7歳未満は21%)と、約半数のペットが健康診断時に異常や病気が見つかっています。人も同様ですが症状が現れるよりも前に異常を発見し、対処することは健康長寿にとても有効な方法ではないでしょうか。

血液検査では発見ができない病気などはエコー検査などの画像検査が非常に有効です。当院でも心臓疾患や内分泌疾患の患者様を症状発現前にたくさん発見させてもらっております。

言葉で伝えることができない動物だからこそ、前もって健康診断を受けましょう。

さらにワンちゃんネコちゃんにとって一年は約4歳程度の加齢をしていきます

ついこの間まで赤ちゃんだったわが子は5年たつと中年になってしまいます。

そういった視点から当院では若い子は年に一回、7歳以上で半年に一回の総合的な健康診断を推奨させていただいております。

また、かかりつけ病院にて健康な時にデータを残しておくことで、異常が表れた場合に比較することですばやい診断やオーダーメイドの治療方針のご提案に役立ちます。

この機会に是非ご予約ください。

一日あたり3組様までの予約優先制

お電話もしくは、アプリからご予約ください。

猫の肥大型心筋症について┃7歳以上の3割ほどが発症

肥大型心筋症は猫ではとても一般的な心臓の病気で、7歳以上の3割ほどがかかっているともいわれています。発症すると、口を開けて呼吸が苦しそうになる他、突然倒れてぐったりとする場合や、中には突然死してしまうケースもあるため、早期に発見して適切な治療を進めることが重要です。

今回の記事では、猫の肥大型心筋症について、その概要とともに当院での診断・治療法を詳しくご紹介します。

1.原因

2.症状

3.診断

4.治療

5.ご家庭での注意点や予防法

6.まとめ

原因

心臓は4つの空間(右心房、右心室、左心房、左心室)に分かれていますが、肥大型心筋症とは、心室の壁の筋肉(心筋)が肥大する(厚みが増す)病気のことです。

中高齢の猫に多く、メインクーンやラグドール、アメリカン・ショートヘアなどの純血種でよくみられることから、遺伝が関わっているのではないかと考えられています。

それ以外にも、甲状腺機能亢進症や全身性の高血圧など、他の病気に関連して発症することもあります。

症状

心室の壁が肥大すると硬く広がりにくくなるため、血圧の上昇や血流のうっ滞などに伴い、様々な症状が現れます。

よくみられる症状として、呼吸が速くなる(頻呼吸)、口を開けて苦しそうに呼吸する、動きたがらないといったものが挙げられます。

その他、血流がうっ滞することで血栓ができやすくなるため、動脈血栓症によって突然後ろ足が動かなくなることもあります。

また、心臓がうまく動かないため失神し、突然倒れこんでしまうケースもあります。

ただし、心筋が肥大していてもこうした症状として現れない場合もあります。

診断

肥大型心筋症を正確に診断するには、画像検査がとても重要です。

病院では心臓の聴診とともに、レントゲンや心臓のエコー検査を実施します。レントゲンでは「バレンタインハート」と呼ばれる、心房が膨らんだ像がみられることがあります。

心臓のエコー検査では、心臓の形や血流、心室の壁の厚み、心房の広さなどを観察します。この中で特に心室の壁の厚みが重要なポイントとなり、5.5mmを超えた場合には肥大型心筋症と判断します。

また、左心室の流出路(血液の通り道)が狭まっているかどうかを確認することも大切で、狭窄している場合は、閉塞性肥大型心筋症という危険な状態と判断できます。

その他にも、高齢の猫では甲状腺機能亢進症の持病をもっている場合も多いため、疑わしい場合はホルモン検査をご提案させていただくこともあります。

治療

病気の進行度合いによっても治療薬は異なりますが、基本的には内科療法によってコントロールします。

肥大型心筋症では、心筋が肥大すると心臓に入る血液の量が減るため、それを補うため猫の体は心拍数を上げようとしますが、心拍数が上がることで心筋が過剰に動いてしまい肥大が加速する、という悪循環に陥ってしまいます。

当院では、まずはその悪循環を断ち切るために、心拍数を落ち着かせる薬の処方をご提案します。一方で、ピモベンダンという、心不全治療薬を優先して処方する動物病院もありますが、閉塞性肥大型心筋症のケースではかえって病気を悪化させる原因となってしまうため、事前にしっかりと診断して適切な治療薬を選択することが重要になります。

また当院では、治療に際して循環器の認定医と連携しているため、安心してご利用ください。

それ以外にも、血栓を溶かす薬や利尿薬などを使用することもあります。

ご家庭での注意点や予防法

肥大型心筋症は、中高齢になるとよく起こる病気なので、これといった症状がなくても定期的に動物病院を受診することが肝心です。その際には、聴診や画像検査(レントゲンとエコー)に加え、血圧測定と心電図検査の実施もご検討ください。なぜなら、血圧と心拍数の数値が両方とも上がってしまうと、すぐに心筋が肥大してしまうため、それらの数値を正確に把握することが重要になるからです。あわせて、腎臓の機能が低下していると血圧が上がりやすいので、慢性腎臓病などの持病をもつ場合には特に注意しましょう。

当院の画像検診についてはこちらのページをご覧ください

まとめ

肥大型心筋症は、根治は難しいものの、早期に診断できればお薬で長期間コントロールできる病気です。定期健診で健康状態をチェックし、早期発見・早期治療を心がけましょう。

当院の診療案内詳細はこちら

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911

<参考文献>

ACVIM consensus statement guidelines for the classification, diagnosis, and management of cardiomyopathies in cats – PMC (nih.gov)