愛犬が「ガーガー」「ゼーゼー」と苦しそうな音を立てて呼吸しているのを見て「一時的なものかな」「少し落ち着けば大丈夫かな」と迷われたことはありませんか。

こうした呼吸音が続いている場合、気管がうまく開かず、空気の通りが悪くなっている状態が起きている可能性があります。その代表的な病気のひとつが「気管虚脱」です。

気管虚脱は、時間とともに進行していく病気で、音が出たり出なかったりするため、つい様子を見てしまいがちです。しかし、放置している間に呼吸への負担が少しずつ大きくなり、咳や息苦しさが慢性化してしまうこともあります。

今回は、犬の気管虚脱について、気づきやすい症状や放置した場合のリスク、動物病院での診断や当院での治療の考え方についてご紹介します。

1.こんな症状は要注意|受診の目安

2.気管虚脱とは|どんな病気?

3.放置するとどうなる?進行性という特徴

4.動物病院での診断

5.治療の考え方|ナガワ動物病院のスタンス

6.ご家庭でできる対策

7.よくある質問(FAQ)

8.まとめ|咳や呼吸音を放置しないために

こんな症状は要注意|受診の目安

次のような症状が見られる場合、気管虚脱が関係している可能性があります。

・「ガーガー」「ゼーゼー」といった苦しそうな呼吸音が出る

・興奮したときや運動後に症状が悪化する

・咳が続き、えずくような仕草をする

・呼吸が苦しそうで、動きたがらない

特に注意が必要なのは、次のようなサインが見られる場合です。

・咳と同時に失神する

・舌や歯ぐきの色が紫っぽくなる(チアノーゼ)

・呼吸が明らかに苦しそうな状態が続く

このような場合は、緊急性が高いおそれがあるため、できるだけ早く動物病院にご相談ください。

気管虚脱とは|どんな病気?

気管虚脱とは、空気の通り道である「気管」がつぶれ、空気が通りにくくなる病気です。

気管は本来、しっかりとした形を保っていますが、何らかの理由で支えが弱くなると、呼吸のたびに内側へつぶれてしまうようになります。その結果、息をするたびに気管が刺激され、咳や独特の呼吸音が出やすくなります。

特に、

・チワワ

・ヨークシャー・テリア

・ポメラニアン

・シー・ズー

といった小型犬や短頭種で多く見られることが知られています。ただし、犬種に関わらず発症する可能性があるため「うちの子は違う」と決めつけないことも大切です。

放置するとどうなる?進行性という特徴

気管虚脱は、時間の経過とともに少しずつ進行していく病気です。初めは「たまに咳をする」「音が出ることがある」程度でも、放置していると次のような変化が見られることがあります。

・咳や呼吸音が慢性的に続く

・呼吸が苦しくなり、失神を起こすことがある

・散歩や遊びなど、日常の動きがつらくなる

こうした変化は、少しずつ現れるため気づきにくいという点も、この病気の難しさです。

また、気管虚脱は心臓病(僧帽弁閉鎖不全症など)と影響し合うことがあります。どちらか一方の悪化が、もう一方の症状を強めてしまうケースもあり、咳や呼吸の変化を総合的に見ていくことが重要になります。

動物病院での診断

呼吸の異常は、見た目だけでは原因を判断することが難しい症状です。そのため、気管虚脱が疑われる場合には、症状の経過を丁寧に確認し、状態を客観的に評価することが重要になります。

▼問診・聴診

まず、これまでの症状について詳しくお話を伺います。咳が出始めた時期や頻度、悪化しやすい場面(興奮時・運動後など)を確認することで、症状の背景や進行の程度を整理します。あわせて、聴診によって呼吸音や異常音を丁寧に確認します。

▼レントゲン検査

気管虚脱の診断では、レントゲン検査が中心となります。息を吸ったときと吐いたときの両方を撮影し、呼吸にあわせて気管がどのようにつぶれているかを確認します。

さらに、状態に応じて「内視鏡検査」を検討することもあります。内視鏡検査は気管の内側を詳しく観察できる一方で、麻酔が必要になります。そのため当院では、まずはレントゲン検査で全体像を把握したうえで、必要性を判断することを大切にしています。

治療の考え方|ナガワ動物病院のスタンス

気管虚脱の治療は、基本的に内科療法が中心となります。気管への負担を減らし、症状が悪化する流れを断つことが治療のゴールです。

当院では、次のような考え方で治療を進めています。

・咳を抑えることで、気管への刺激を減らす

・呼吸を楽にすることで、症状の悪循環を断つ

投薬治療では、気管支拡張剤や去痰薬、鎮痛剤、吐き気止め(セレニア)を処方します。この中で、鎮痛剤と吐き気止めは鎮咳作用(咳を抑える作用)があることがわかっています。

というのも、そもそも咳は、喉や気管から受けた刺激が延髄の咳中枢と呼ばれる部分に伝わり、「異物を吐き出せ!」という命令が出されることで引き起こされています。鎮痛剤は咳中枢に、吐き気止めは刺激を伝達する経路にも作用することで、本来の働きとは異なりますが、咳を鎮める効果があるといわれています。

当院では、獣医師法の裁量権の範囲内でこうした適応外使用を試みています。あるいは、カルトロフェンという注射薬を週1回投与して気管軟骨のつぶれを改善する方法もあります。

状態に応じて、ネブライザー治療(薬を霧状にして気管や気道の粘膜に直接届ける治療)などを組み合わせることもあります。また、外科手術は、内科治療で十分な改善が得られない重症例に限って検討し、必要に応じて専門病院をご紹介します。

また、他院で治療がうまくいかなかった方のご相談にも対応しています。当院では画像診断に力を入れており、現在の気管の状態や呼吸の様子をあらためて整理したうえで、正確な診断に基づいた治療方針をご提案しています。

ご家庭でできる対策

気管虚脱の症状は、日常生活の過ごし方によっても大きく左右されます。ご家庭でのちょっとした工夫が、症状の安定につながることも少なくありません。

たとえば、

・適正体重を維持し、気管への負担を減らす

・散歩の際は、首輪ではなくハーネスを使用する

・興奮しすぎないよう、生活環境を整える

といった点が挙げられます。

こうした小さな積み重ねが、症状の悪化を防ぎ、日常生活を楽に過ごす助けになります。

よくある質問(FAQ)

Q. 咳だけなら、しばらく様子を見ても大丈夫ですか?

一度動物病院へ相談することをおすすめします。気管虚脱以外の病気が隠れていることや、様子見の間に悪化してしまうことがあります。

Q. 気管虚脱は一生治らない病気なのでしょうか?

気管虚脱は残念ながら「完全に元の状態に戻す」ことは難しいとされています。ただし、内科治療や生活の工夫によって、症状の程度を抑え、負担を軽減できるケースも多く見られます。

Q. 手術をしないといけないのでしょうか?

基本的には内科治療が中心で、手術が必要になるのは重症例に限られます。症状の程度や生活への影響を見ながら、その子にとって最善の選択を一緒に考えていきます。

Q. 心臓病との関係はありますか?

はい、関係することがあります。心臓病が気管虚脱の症状を悪化させたり、逆に気管虚脱による咳が心臓に負担をかけてしまうこともあります。

まとめ|咳や呼吸音を放置しないために

犬の気管虚脱は、早めに対応することで症状を安定させやすい病気です。「ガーガー音が出る」「咳が続く」といったサインは、体からの大切なメッセージでもあります。

ナガワ動物病院では、症状の程度や生活環境を踏まえながら、その子に合った無理のない治療方針をご提案しています。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

(最終更新日:2026年2月19日)

⏬よろしければ、星のボタンでこの記事の感想を教えてください⏬

🔳以下の関連記事もご覧ください

【獣医師監修】愛犬・愛猫の咳が気になったら┃危険な症状と対処法

犬の短頭種気道症候群について┃短頭種によく見られる呼吸器の病気

犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…

犬・猫の定期的なエコー検査が必要な理由|獣医師が解説する重要性と頻度

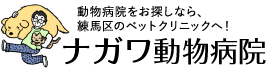

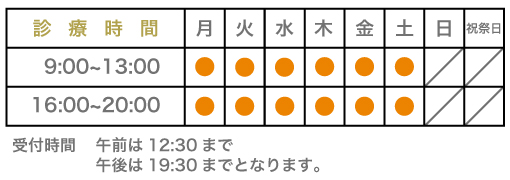

ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院

03-3926-9911